石垣島上空

晴天の石垣空港を飛び立った飛行機は直ぐにサンゴ礁に囲まれた竹富島や西表島を下に見て、順調に与那国に近づいた。

.25分後、天候が一転して雨雲に突っ込む、機体が揺れる、与那国空港滑走路が見える頃には更に揺れは激しくなり、着陸やり直しのアナウンスが機長から告げられる

乗機は再び上昇し、旋回する事20分、今度は無事着陸できた、良かった

渡るのが難しい事から付けられた島の別名、「渡難(どうなん)の島」を実感した

|

クブラバリ

東部のクブラフリシにある大岩石の割れ目(幅3m深さ7m), 島の妊婦に飛越を強いた

体力の無い妊婦は跳び越せず底に落ちて亡くなった、飛び越えた産婦も流産を起こす事があったという

トゥング・ダ(人升田)ではここへの突然の召集に間に合わなかった15歳から55歳の男子を惨殺したという

頭数で税金を課す、いわゆる人頭税(何と明治初年まで続いた)への島人の悲しい抵抗策だった

|

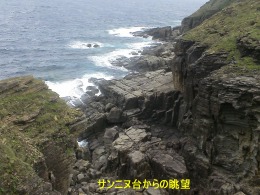

日本最西端の碑

西崎(いりさき)展望台の海から100mも切り立った絶壁の上の広場に立つ

霞んで遠望が利かず、晴れでも「群青色」の海を見れず、勿論台湾も見れなかった、残念!

近辺には「最後の夕陽がみれる場所碑」、「与那邦国体採火碑」などもあった

|

久部良(くぶら)港

島人の漁港として、夏に開かれる国際カジキマグロ釣り大会や島の南の海底にある巨大物体」(海底遺跡説もある)見学グラスボートの発着基地としても使われている

終戦後しばらくは台湾との闇市・密貿易中継基地として、空前絶後のニワカ景気に沸いたが

中国の共産主義体制進行とともに、米軍の海峡取締りが厳しくなり、風船はしぼんだ

|

東崎(あがりさき)灯台

島の東端にある灯台である

下左隅の豆粒は放牧された与那国馬である

前夜宿泊したホテル「ホワイトハウス」で5年ぶりにゴキブリが部屋を這うのを見た

添乗員が事前に、与那国島は絶海の孤島だから、本土並みの施設やサービスは期待しないで下さいと言っていたのを思い出した

|

与那国民俗資料館 池間苗さんが 父親、ご主人と3人で収集された民俗資料を展示し、一般公開しておられる

館内に小型本「与那国の歴史」がさりげなく置かれている

初代郵便局長の父親が起稿し、医師だったご主人が加筆された原稿を苗さんが整理して、ご主人の1周忌に発刊されたという 父親の起稿から32年後の事であった

200ページの本だが既に8版を重ねる、司馬遼太郎も薦める良書である

戻ってから苗さんに電話(0980−87−2885)して,代引2110円で頒けて頂いた

|

サンアイ・イソバ・アブの散歩道

琉球王府と戦い勝利に導いた島の巫女で首長のサンアイ・イソバは大女で、ここを身を屈めて通ったそうだ

|

祖納(そない)集落

島の中心集落で町役場や郵便局などがある

ここで船を降りた琉球王府の役人が最初に履いた草履を作った乙女がその役人の島での暮らしの全ての面倒をみる習慣があったそうだ

女護ケ島伝説はこれから生まれたようだ

|

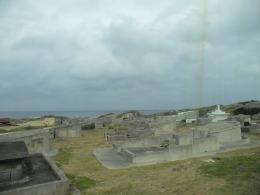

浦野墓地群

与那国では幽明の境が無く、死者もまたこのような景勝の地に住むと考えられている

亀甲墓と呼ばれる頑丈な墓前に子孫が集まり、葬られた死者とともに、酒やご馳走を飲み食べ、

興がのれば歌い、踊るという、何と明るく、おおろかな事だろうか

|

|

|

|