�o�ϊw�҃n���b�h

�o�ϊw�҃n���b�h

��w���̂Ƃ��A�C�M���X�̌o�ϊw�҂ŁA�P�C���Y�̍��킾�������C�E�n���b�h�̏����u�Љ�Ȋw�Ƃ͉����v��g���X 1975�i����"Sociology, Morals and Mystery"1971�j�ɏo��A����ȗ��A�n���b�h�ɐS�����Ă��܂��B

�P�D�n���b�h�̌o�ϓ��w

�@�ڂ��́A�o�ϊw�҂ł����ł��Ȃ��A�P�Ȃ��Ј��ł����A��w�i�c����w�o�ϊw���j����A�p���̌o�ϊw�҃��C�E�n���b�h�iRoy Forbes Harrod�j�̌��������Ă���܂����B�P�C���Y�v���Ƃ܂ł���ꂽ�p���̌o�ϊw�҃P�C���Y�̍���ŁA���łɖY���ꂽ���݂ƂȂ����܂����A�n���b�h�̌��т�����x�A�F�m���������ƍl���Ă���܂��B

�@�ڂ�����w�𑲋Ƃ����̂��A���a�T�R�N�ŁA������A�n���b�h�̎������ꂽ�N�ł����B��x�ł悢����A���̓��������������Ǝc�O�łȂ�܂���B

�@�X�N�قǑO�ɁA���[���b�p�Ɍl���s�����܂�ɁA�I�N�X�t�H�[�h��K��A�n���b�h�����ڂ��Ƃ��Ă����N���C�X�g�E�`���[�`�E�J���b�W�����w���Ă��܂����B

�@����́A�o�ϊw�ł����u���~�v�i�X�g�b�N�̊T�O�ł͂Ȃ��A�t���[�̊T�O�j���A���{�̒~�ς������߂ɁA���Y�\�͈���O��Ƃ����u�ÑԌo�ϊw�v�ł́A�o�ς̎��Ԕc���Ɍ��E������A���Y�ʂ����傷�邱�Ƃ�O��Ƃ����u���Ԍo�ϊw�v��������̂Ɨ������Ă���܂��B����́A�ÑԌo�ϊw�Ɠ��l�ɓ��Ԍo�ϊw�̒藝���m�����āA���ۂ̌o�ϐ���ɖ𗧂Ă����ƍl���Ă����悤�ł��B

�@����̃A�v���[�`�́A����Ӗ��ł͌����ŁA���̌o�ϊw�҂��]��ł����u�����̌o�ϐ����̓����𗝘_�I�ɐ�������v�Ƃ������A��P�i�K�Ƃ��āu�����_�́A�o�ς���������X���Ȃ̂��A����Ƃ���������X���Ȃ̂��v�Ƃ������v���~�e�B�u�ȓ_����X�^�[�g�����悤�ȋC�����܂��B����ꎞ�_�𑨂���A���{�W�������~�������ł��̂ŁA�u�]�܂������{�W���ƒ��~���v������Ƃ���Ȃ�A���̗��҂����u�]�܂����������v�����݂��邱�ƂɂȂ�܂��B���ꂪ�A����̌����Ă���u�ۏؐ������v���Ǝv���܂��B����́A����ꎞ�_�𑨂��Ă������炱���A�u���{�W���ƒ��~�������v�ł���Ƃ����Ă����̂ł����āA��Ɉ��ł���Ƃ͂ǂ��ɂ��q�ׂĂ���܂���B

�@�n���b�h�̒����w�o�ϓ��w�x�i�ۑP�j�ł́A���̂悤�Ȍ�������Ƃ������Ȃ��ƁA���ꎩ�g�Q���Ă���܂��B�܂��A����̊�{�������̎��{�ɂ́A�Œ莑�Y�̂ق��ɗ������Y���܂܂�Ă���A��ɐݔ��������l���ɓ���Ă��鑼�̌o�ϊw�҂̌���������Ă���̂ł͂Ȃ����ƍl���Ă���܂��B

�u���{�W���ƒ��~���v�̍d���������ƂɃn���b�h�̗��_���������Ă���u�o�ϊw�̋��ȏ��v�������̂ŁA��x�A����̍l�����܂Ƃ߂Ă݂����ƍl���Ă���܂����A����Ɋւ��Ă͕č��̌o�ϊw�҃\���[���A�n���b�h�E���f���́u���{�W���ƒ��~���v�̍d�������w�E�����̂��Ђ����������Ɗ����Ă��܂��B

�@�܂��A�n���b�h�́A���S�ٗp���ێ�����u���R�������v�Ƃ����T�O�����ݏo���A�����������ƕۏؐ������Ǝ��R�������̑召�W�ŁA���̎��_�̌o�ς̕����������o�����Ƃ��܂����B

�@�n���b�h�́A���_�o�ϊw�҂Ƃ��������ނ���A���ۓI�Ȍo�ϊw�҂������C�����܂��B���ےʉ݉��v�₻��Ɋւ���c��Ȏ����]�_�A�܂��A�w���یo�ϊw�x��w�o�ϓ��w�x�ɂ����鐭��ւ̓K�p���A���݂�A���ꂪ�悭������܂��B����́A�w�V�����o�ϐ���x�̒��ŁA�ȉ��̂悤�Ɍ���o�ϊw�ɑ��Čx����炵�Ă��܂��B

�u���́A�����̌o�ϗ��_�������͈͂ƕ��@�ɂ��āA�s���Ȏv�����̂Ă���Ȃ��B�����o�ϊw�҂̊w��I�ȗD�G���ɂ͌h�ӂ�\����K�v�����邪�A����Ɠ����ɁA����ꂪ�S�������Ă���o�ρ|�Ⴆ�A�p�����g�̌o�ςɂ���A��J�����̌o�ς̂����̂ǂꂩ�ɂ���ɂ���|�̓����ɂ��Ă̎��̗������A�����o�ϊw�̌����̌��ʔ��ɖL�x�ɂȂ����Ƃ͂����Ȃ��Ƃ�������������ɂ���B����́A�����A�����o�ϊw�҂̌������\�������ł��Ȃ�����Ȃ̂�������Ȃ����A�������������ɏ\���Ȏ��Ԃ��₳�Ȃ��������炩������Ȃ����Ƃ�F�߂�ɂ�Ԃ����ł͂Ȃ��B�ɂ�������炸�A����Ɍo�ϊw�����Ȃ�̒��x���e�L���ɂȂ��Ă����Ƃ���Ȃ�A�����o�ϊw��̔����́A��A�O�N�̂�����͂���ɂ���A����������I�G�R�m�~�X�g�������ł��錾�t�ɖ|��A�o�ϐ���̗��Ăɂ��ꂪ�ǂ��W���邩�����炩�ɂȂ��Ă���͂��ł���A�Ƃ����l�������������܂Ƃ��̂ł���v

�@���s��w�̍����O�������Ɠ��l�A�ڂ����A�n���b�h�́w�Љ�Ȋw�Ƃ͉����x�i��g�V���j�ɂ���āA����̒��ɏ����Ȍo�ϗ��_�Ƃł͂Ȃ��A�ʂ̈�ʂ����邱�ƂɋC���A����������������ł��B

--------------------------------------------------------------------------------

�Q�D�I�N�X�t�H�[�h�̎v���o

�����O�̂��Ƃł����A�ŏ��ɓ]�E�����ۂɁA�Q�T�ԋx�݂�����������

�����h���E���[�}�E�p���̂R�s�s��K��Ă��܂����B

�����h���ɍs�������łɁA�n���b�h�����ڂ��Ƃ��Ă���

�I�N�X�t�H�[�h��w�̃N���C�X�g�E�`���[�`�E�J���b�W�ɍs���Ă݂܂����B

�ȉ��́A���̎��̎ʐ^�ł��B

���[���b�p�����̐��E�ɕ��ꍞ�悤�ȕs�v�c�ȋC���ł����B

�I�N�X�t�H�[�h�A�N���C�X�g�E�`���[�`

���S�i

�N���C�X�g�E�`���[�`�����ɂāi�P�X�X�Q�D�R�D�V�j

--------------------------------------------------------------------------------

�R�D�s�^�Ȍo�ϊw�ҁF�n���b�h

�@�V�����y�[�^�[��1946�N�Ɂw�A�����J���E�G�R�m�~�b�N�E���r���[�x���Ɍf�ڂ����u�W�����E���C�i�[�h�E�P�C���Y�A1883-1946�v�Ƃ����_���̒��ŁA�P�C���Y���_�̐����ɂ́A�����A�P�C���Y�̎��ӂɏW�܂��Ă����A�J�[���A���r���\�����j�A�z�[�g���[�A�n���b�h�Ƃ����������o�ϊw�҂̊�^���������Əq�ׂĂ��邪�A���̋r���ŁA�n���b�h�ɂ��Ă�������Ă���B

�u�n���b�h���̓P�C���Y�̓��B�_�Ƒ卷�Ȃ��Ƃ���܂Ŏ���i��ł����悤�ł��邪�A�P�C���Y�̌��_����N����Ă���́A���e�ɂ����̕W���ɏ]���ԓx���Ƃ����B�����Ƃ������ꂩ�炱�ꂾ���̂��Ƃ͌����Ă����˂Ȃ�Ȃ��B�Ƃ����̂͂���قǗD�ꂽ�o�ϊw�҂ł���n���b�h���A�P�C���Y���_�Ɋւ��Ă��A�܂��s���S�����̗��_�ɂ��Ă��A���R����ɗ^������ׂ��o�ϊw���j��̒n�ʂ������Ƃ�������댯�ɔ�����Ă��邩��ł���B�v

�@�P�C���Y�́w��ʗ��_�x�̏o�ł̒���i1936�N�A�w��ʗ��_�x�Ɠ��N�ɏo�Łj�Ɋ��s���ꂽ�A�n���b�h�́w�i�C�z�_�x�ŁA�n���b�h�͏��߂ď搔�Ɖ����x���q�i�n���b�h����́u�����[�V�����v�ƌĂ�ł����j�̑��ݍ�p�ɂ��i�C�z���_��������A���́u�搔�v�̊T�O�̓P�C���Y���_�̍���ƂȂ�T�O�ł��������A�����́u����ʉ݁v��u�������Ƃƍ����v�u�⏕���v�̏͂Ȃǂ̐���u���I�ȋc�_��ǂ�ł݂Ă��A�V�����y�[�^�[�̌����ʂ�u�P�C���Y�̓��B�_�Ƒ卷�Ȃ��Ƃ���܂Łv�n���b�h���g�A�i��ł����悤�ȋC������B

�@1935�N8��30���t���ɃP�C���Y�Ɉ��Ă����Ȃ̒��ł́A�n���b�h�́u���Ȃ��̌����́A���̗�������Ƃ���A�����܂��Ɍ����A���̂悤�ɂȂ�܂��B�m�����̗ʂ͎��{�̌��E�����Ɨ��q���n�ɂ���Č��肳���B���q���́A�������I�D�\�ɂ���Č��肳���B�ٗp�̗ʂ́A�m�����̗ʂƏ搔�n�ɂ���Č��肳���B�搔�̒l�́A���~�����ɂ���Č��肳���v�Əq�ׂĂ���A���ɃP�C���Y�o�ϊw�̐^����c�����Ă������Ƃ����炩�ł���A��L�̃V�����y�[�^�[�̋L�q�𗠑ł����Ă��邩�̂悤�Ɏv����B

�u�s���S�����̗��_�v���A�u�����Ɋւ���o���v�i1930�N�j��u������p�̖@���v�i1931�N�j�Ȃǂ̈�A�̏����̘_���ł��ꂪ�������̂����A���r���\�����j���w�s���S�����̗��_�x�i1933�N�j��`�F���o�������w�Ɛ�I�����̗��_�x���o�ł���Ă���́A����̂��̕���ł̍v���͐��ԂɖY����Ă��܂����B�u�����Ɋւ���o���v�Œ��ꂽ�u�����v�����Ȑ��v�����r���\�����j�́u���E�����Ȑ��v�Ƃ����G���K���g�Ȗ��̂��Ȍ�̌o�ϊw�̃e�L�X�g�̒��Ō���Ă���悤�ɂȂ�B

�@�q�b�N�X��IS-LM���͂��A�E�H�[�����E�����O���ɂ��ƁA�q�b�N�X�̘_���u�P�C���Y���ƌÓT�w�h�F������߂̒�N�v�i1937�N�j�̌��ɂȂ����̂́A�n���b�h�́u�P�C���Y���Ɠ`�����_�v���Ƃ����B1936�N�ɃI�N�X�t�H�[�h��w�ŊJ���ꂽ�u�v�ʌo�ϊw��v�̑��ŁA�n���b�h�ƃq�b�N�X�ƃ~�[�h�̂R�����uIS-LM�A�v���[�`�v�̃P�C���Y���߂̘_�������\����Ă���A�{���Ȃ�u�q�b�N�X�E�n���b�h�E�~�[�h�v���������uIS-LM���_�v�̍l�Ď҂Ƃ��ĕ]�������ׂ����Ǝv���B�������A���O�Ƀn���b�h�͂��̘_�����q�b�N�X�ɑ����Ă���A�q�b�N�X���n���b�h�̘_������L�v�Ȏ����������Ƃ͖��炩�ŁA���̈Ӗ�����A�uIS-LM���_�v���l�Ă����̂��n���b�h�i����у~�[�h�j�ŁA������A�}�����E�莮�����ĕ��y�ɓw�߂��̂��q�b�N�X���Ƃ�������̂ł���B

�@�m�[�x���o�ϊw�҂ł���q�b�N�X�́A���̌�A�n���b�h�́w�i�C�z�_�x�𐔎�������`�ŁA���g�́w�i�C�z���_�x�������Ă���A�����ł��u�o�ϊw���j��̒n�ʂ������Ƃ�������댯�ɔ�����Ă���v�i�s�v�c�ȋC�����邪�A�n���b�h�͎c�O�Ȃ���u�m�[�x���o�ϊw�܁v����܂��Ă��Ȃ��j

�@�������A���́A�n���b�h�͂��̂悤�Ȏ��Ԃɒ��ق�ۂ��Ă����̂��낤�B�u������ЂƂ͕������Ă����v�Ɨ�Âɍl���Ă����̂��B����Ƃ��A�q�b�N�X��r���\�����j�Ƃ��������_�o�ϊw�҂̖ڎw���Ă���Ƃ���ƁA�n���b�h���g���ڎw���Ă���Ƃ��낪���X����Ă������߂��B�u�o�ϊw���j��v�ɖ��O���c���ȂǁA����̊ᒆ�ɂȂ������悤�ȋC������B

�@�����h����w���_�����̐X���ʕv�����A���`�w�I���悯����ׂĂ悵�x�i2001�N�j�̒��ŁA�������낢�G�s�\�[�h���Љ�Ă���B���ꂪ�A�q�b�N�X�ƃn���b�h�̂Q�����̌�������K�ꂽ�Ƃ���A

�u�q�b�N�X�̌������́A���̌������Ƃ���ȂɈ���Ă��Ȃ��B���{�̕��Ȍn�̑�w�̑�w�����͏o���邾�������𑵂��悤�Ƃ��A���������h�ł���i���������̌������̕����ʂ͌��O��ɏ��Ȃ��j�B�q�b�N�X�̌��������܂��A���n���ł���A�{�̐��������Ă͂邩�ɂ悭��������Ă���Ƃ����Ⴂ�����邾���ł���B����ɑ��ăn���b�h�̌������ɂ́A���܂�{���Ȃ������B���������̑���ɑ�ʂ̐V�����������B�傫���ȉ~�`�̃e�[�u���������̒����ɒu���Ă���A���̏�ɂ͕K�������悭��������Ă���Ƃ͎v���Ȃ��V���̑����R�Ɛς܂�Ă���B�v

�@�X�����́A�n���b�h�̂悤�ȃ^�C�v���u�V���o�ϊw�ҁv�Ƃ��̖{�̒��ŌĂ�ł��邪�i�y�̂����������ł͂Ȃ��j�A�P�C���Y�������炭���l�́u�V���o�ϊw�ҁv�ł������낤�Ɛ������Ă���B�o�ϗ��_�̂��߂̌o�ϊw�ł͂Ȃ��A���̒���ǂ����邽�߂̌o�ϊw�A������L���ɂ���o�ϊw�A���Ȃ��Ƃ����̒��Ɏ��Ƃ��Ȃ������߂̌o�ϊw�B�n���b�h�����߂Ă����̂́A���̂悤�Ȍo�ϊw�������C������B

�m�Q�l�����n

1.�Z�C���A�EE�E�n���X�ҁi���{��s�����ǖ�j�w�V�����o�ϊw�T�E�U�E�V�x���m�o�ϐV��ЁA1949-1950�N�i��L�V�����y�[�^�[��n���b�h�̘_���ȂǁA�����̏����̃P�C���Y���_�Ɋւ���_�����f�ڂ���Ă���j

2.�E�H�[�����E�����O�wIS-LM�̓�|�P�C���Y�o�ϊw�̉𖾁|�x����o�ŁA1994�N�i����1987�N�j

3.�X���ʕv�w�I���悯����ׂĂ悵�|����l���̋L�^�|�x�����V���ЁA2001�N

--------------------------------------------------------------------------------

�S�D�L���Ɏc��o�ϊw�ҁF�쑽���_�Ɛԏ��v

�@��w������A���C�E�n���b�h�̑��ɋ������������o�ϊw�҂������B�ЂƂ�͊쑽���_�A�����ЂƂ�͐ԏ��v�B���A�l���Ă��A�m�炸�m�炸�̂����ɂ����̉e�����Ă���̂ł͂Ȃ����Ɗ����Ă���B

�@�ڂ�����w������ɎQ�����Ă����������͗��_�o�ϊw�̃[�~�ŁA��������g���Čo�σ��f�����\�z���āA���܂��܂Ȍo�ό��ʂ肷��w�������Ă����B�������A��������i�߂Ă݂āA�ʂ����āA�l�ԍs���𐔎��ŕ\�����ĉ�㈓I�Ɍ��_���o���Ă����̂��A�{���ɉ\�Ȃ̂��A���̂悤�Ȍo�ϊw���A�{���ɋ��߂��Ă���o�ϊw�Ȃ̂��ǂ����A���ɁA�^��Ɋ����Ă����B�������ۂ����Ă��A���ꂼ��ЂƂɂ���Ċ�������e���Ⴄ���Ƃ��l����ƁA���̂悤�ɁA�l�Ԃ̍s�����@�B�I�ɔ��f���ėǂ��̂��A�^��Ɋ����Ă���B

�@�쑽���_�Ƃ����o�ϊw�҂́A��O�Ƀ��[���b�p�ɓn��A�X�C�X�̃o�[�[����w�ŁA�G�h�K�[�E�U���[���Ƃ����o�ϊw�҂̉��ō��یo�ϊw������A�uZur Theorie des internationalen Handels�v�i��������w���ۖf���_�̊�{���x�j�Ƃ����_���Ŋw�ʂ��A���یo�ϊw�̕���Ŋ��邱�ƂɂȂ�B���̌�A�w���یo�ϊw�x��w�P�C���Y�ƌ���̌o�ϊw�x�Ȃǂ̒���ŋߑ�o�ϊw�̓�����[�ւɍv�����Ă����A�s����w���獑�A��ECAFE�i�A�W�A�ɓ��o�ψψ���j�̌v�敔���ɔ��F����Ă���A�����ς�A�����̌o�ϖ��̉����ɒ��͂��Ă����悤���B

�@����́w���یo�ϊw�x�́A���یo�ς𗝉����邽�߂̊�{�I�ȍl�����𗝉����邽�߂ɏ����ꂽ���̂ŁA�m�����l�ߍ��ޗނ̋��ȏ��łȂ��̂��������B���̓_�́A�n���b�h�́w���یo�ϊw�x�Ɣ��ɂ��̖ړI�����Ă���悤�ȋC������B�쑽���_�����ۓI�Ȋw��ɂ͐ϋɓI�ɎQ�����Ă��āA�n���b�h����Â������یo�ϊw��̑��ɂ��Q�����ċc�_���킵�Ă���B�܂��ɁA�s���d�l�Ɠ��l�A���ۓI�Ȍo�ϊw�҂̑��肾�����Ǝv���B

�@����͂��̌�A�R�w�@��w�A���ۊ����w�A�V���̍��ۑ�w�̑�w�@�������߁A1987�N�ɂ́A�A���EM�E�G��-�A�O���[�����A�쑽���_�̑ފ��L�O�_�W���C�M���X�̃}�N�~�����Ђ���o�ł����B�uProtection, Cooperation, Integration and Development�v�����ꂾ���A�e�B���o�[�Q����L���h���o�[�K�[��}�C���[�A�V���K�[�A�u�����t�F���u���i�[�Ƃ������A����̈ꗬ�̌o�ϊw�҂���e���Ă���A�쑽�����̌𗬂̐[���ɋ�������ł������B

�@�o�ϗ��_�ւ̍v������͉��������Ă������AECAFE���ł̒n���Ȋ������F�߂��Ă���悤�ȋC�����āA���ꂵ���������B

�@�s���S�������_������_�̗��_�I�ȕ���ōv�������n���b�h���A�l���̌㔼�́A��Ɏ����]�_�ɗ͂𒍂��ł���B���̓_�A�쑽���_���n���b�h�Ɣ��Ɏ����l�����������ЂƂȂ̂ł͂Ȃ����Ɗ����Ă���B�܂�A���_�̂��߂̗��_�ł͂Ȃ��A�����܂ŁA�o�ϖ������̂��߂̌o�ϊw�Ƃ����X�^���X�ł���B

�@�ԏ��v��������̌o�ϊw�҂����A���[���b�p�Ńw�[�Q���N�w������A�Ǝ��́u�����ُؖ@�v�Ƃ����̂�ł����āA��ɁA���یo�ϊw�̕���Ŋ����o�ϊw�҂ł���B

�@����́u��s�`�Ԙ_�v�́A�ꍑ�̗A���E�������Y�E�A�o�̃g�����h���A�o�ϔ��W�̌o���I�ȃ��C�t�T�C�N���Ƃ��đ����A��i����j�̔�Ԏp�ɏd�˂ė��_�����A���݂ł��A�M�Ă���ЂƂ�����قǁA���\�A�����͂̂��闝�_�ƂȂ��Ă���B���A�v���A����͌o�ϔ��W�i�K�ɂ�����u�A����ցv�̓T�^�I�ȃp�^�[�������f�����������̂ƌ�����B�܂��A�n���b�h�́w���یo�ϊw�x�̗��_������ɔ��W�����āA�u�����搔�v�̗��_�������肵�āA���یo�ϊw��̏d���ł��������B

�@�ԏ��v��쑽���_���������オ�A���{�̍��یo�ϊw�E�̑S�����ゾ�������B�Ȃ��A���́A���_�̂��߂̗��_�A�������ƗV�������o�ϊw�ƂȂ��Ă��܂����̂��B�n���b�h�A�쑽���_�A�ԏ��v��̌����u���̌o�ϊw���Ăѕ\���������҂��Ă���B

--------------------------------------------------------------------------------

�T�D�n���b�h���_�̂ЂƂ̉���

�͂��߂�

�@���C�E�n���b�h�i1900-1978�j�̌�����ʂ��āA���A�ڂ��������������Ă���̂́A�ʂ����āA�n���b�h�̋Ɛт����̐��̒��ɂƂ��Ă܂����l��������̂Ȃ̂��A����Ƃ��A���ɁA���l�͎����ߋ��̂��̂ƂȂ��Ă���̂��A�Ƃ����_�ɂ���B���߂āA����̒����ǂݒ����Ă݂āA�܂��܂��A���̐��̒��ŁA����̋Ɛт͉��l�������Ă��Ȃ��Ƃڂ����g�͊����Ă��邪�A�c�O�Ȃ���A����̌o�ϊw��ł́A���ɁA�n���b�h�͉ߋ��̂ЂƂƂȂ��Ă���B

�@1996�N�ɃC�^���A�̃W�F�m���@��w�ŊJ���ꂽ�A�n���b�h�́w�i�C�z�_�x���s60���N�L�O�̃R���t�@�����X�̓��e���A1998�N�ɃC�M���X�̃}�N�~�����Ђ���"Economic Dynamics, Trade and Growth: Essays on Harrodian Themes"�Ƃ����\��Ŋ��s���ꂽ���A�c�O�Ȃ���A�n���b�h�̗��_��S�ʓI�ɍĕ]�����铮���ɂ͂Ȃ�Ȃ������B

�@���̌����̂ЂƂɁA����̗��_�ւ̌��������Ɗ����Ă���BJ.R.�q�b�N�X�̂悤�ɐ��w�ɒ����Ă��Ȃ��������߁A�����o�ϊw�ւ̊�^�����Ȃ������̂�����Ǝv���邪�A����̍l���́A���̂��A���m�ɗ�������Ă��Ȃ������悤�Ɋ����Ă���B

�@�����A���̂��A�����̗��_�̒m����O��Ƃ��Ȃ��ŁA����̒��q��ǂ�ł݂�ƁA���́A�ɂ߂ď펯�I�Ȃ��Ƃ����Ă���悤�ɂ��v����B���̗����͉��Ȃ̂��B

�@�ڗ���Y�́A�n���b�h�́w�V�����o�ϐ���x�́u���Ƃ����v�̒��ŁA�u�n���b�h�͌��݂̗D�ꂽ�o�ϊw�҂̒��Œ��ό^�̌o�ϊw�҂̍Ő�[�Ɉʂ���Ƃ����Ă������낤�B�������Ƀn���b�h�̒���ɂ�J.R.�q�b�N�X��P.�T�~���G���\���ɂ݂���悤�Ș_���̍Ⴆ�͌����Ȃ����A���������A�����̒�������𐳂����c���Ă��钼�ςɂ́A���̌o�ϊw�҂Ɍ����Ȃ��P��������v�Əq�ׂĂ���B�f�l�ڂɂ͐������c�_���A���Ƃ̖ڂɂ͕�����Ȃ��B����ȂƂ��낾�����̂��낤���B

�@���̏��_�ł́A����̍l�����������Љ�Ȃ���A�ЂƂ̉��߂�������B�Ƃ����Ă��A�f�l���l�����n���b�h���߂ł����Ȃ����E�E�E�B�o�ϊw�̐��Ƃ̗��ꂩ�猩����A�������ȉ��߂Ǝv����Ƃ��������Ǝv�����A���e�͂������������B

�n���b�h�̓P�C���Y�̒�q��

�@�P�C���Y�̌����̓`�L�ł���w�P�C���Y�`�x�iThe Life of John Maynard Keynes�j�̒��҂ł��郍�C�E�n���b�h�́A�P�C���Y�i1883-1946�j�̈�Ԃ̈���q�ŁA�P�C���Y�o�ϊw�̐����Ȍ�p�҂ł���ƈ�ʂɍl�����Ă��邪�A�ŋ߁A���s���ꂽ�A�x�]�~�iBesomi�j�����Ҏ[����"The Collected Interwar Papers and Correspondence of Roy Harrod"(2003)��ǂނƁA���̂悤�ȉ��I�ȍl���������������������Ă���悤�ȋC������B

�@�I�N�X�t�H�[�h��w�̃E�H���^�[�E�G���e�B�X�́A���̏��]�_���̒��ŁA���̎�������������A�n���b�h�̓P�C���Y�́w��ʗ��_�x�̑��e�Ɋ��ʂ��Ă��낢��Ə����͂��Ă��邪�A�u�w��ʗ��_�x�̔��W�ɑ��ĉ��炩��͎����I�ȍv�����ʂ����Ȃ������v�Əq�ׂĂ���B�n���b�h�͊ԈႢ�Ȃ��P�C���Y�ɋ߂��ꏊ�ɂ������A�P�C���Y�̐��ݏo�����u�V�����T�O�v�i�L�����v�A���{�̌��E�����A���I���ƁA�s���S�ٗp�A���X�j�������Ē���I�ɉ���J���ċc�_���Ă����u�T�[�J�X�v�̈���ł͂Ȃ������Ƃ����B

�@�n���b�h���P�C���Y�̒�q�ł���Ɠ����ɁA�I�N�X�t�H�[�h��w��F.Y.�G�b�W���[�X�i1845-1926�j�̔ӔN�̒�q�ł��������Ƃ͒��ڂɒl����B�P�C���Y���A����́u�G�b�W���[�X�`�v�i����́w�l���]�`�x�ɍژ^�j�̒��ŁA�u���U�̏I���ɋ߂����ɂȂ�ƁA�ނƌ����ň�т����c�_�����ʂ����Ƃ͗e�ՂȂ��Ƃł͂Ȃ������B�\�\�ނɂ͓��̂ƒ��ӗ͂Ƃ̂����̖�������ʗ������̂Ȃ�������A���ꂪ�N�ƂƂ��ɂЂǂ��Ȃ��āA���Ă��ċC�����̂悢���̂ł͂Ȃ������v�Əq�ׂ����Ƃɑ��ăn���b�h�́u����͂܂������̂ł���߂ł��iAll that is absolutely rubbish�j�v�Əq�ׂĂ���B1967�N�ł̃I�N�X�t�H�[�h��w�o�ϊw���ł̑ފ��L�O�̃X�s�[�`�̒��ł��̓_�ɐG�ꂽ��ŁA�n���b�h�́u�P�C���Y�́A���낢��ȓ_�ł���ɉe����^���Ă����P���u���b�W�̓N�w�҂ł���G.E.���[�A�i1873-1958�j�̉e�����Ă���A���o��`�ҁiintuitionist�j�ł���܂������A����̃G�b�W���[�X�͐����̌o����`�ҁitotal empiricist�j�ł����B��l�͂��̊�{�I�ȓ_�ňقȂ��Ă����̂ł��v�Əq�ׂĂ���A�G�b�W���[�X�̓`���̂��ƂŁA�o�����d��I�N�X�t�H�[�h��w�̌o�ϊw��J�ߏ̂��Ă���B�iWarren Young and Frederic S. Lee, "Oxford Economics and Oxford Economists"�i1993�j��Preface���Q�Ƃ̂��Ɓj

�@�ɓ������͋ߒ��w����ɐ�����P�C���Y�x�i2006�j�̒��ŁA�P�C���Y���w��ʗ��_�x���܂Ƃ߂�ɍۂ��āA�n���b�h�̗��q�_�ɂ��Ă̔�]���u�Ë����āv����Ă��܂����̂͌�肾�����Ƃ��Ĕ��Ă��邪�A������A�P�C���Y�ƃn���b�h�̍l������{�I�ɓ����ł͂Ȃ��������Ƃ��ؖ����Ă���B

�@�n���b�h���G�b�W���[�X�̉e���̂��Ƃŋ�������u�����̌o����`�ҁv�ł������ƍl����ƁA�n���b�h�̗��_���������₷���Ȃ�̂ł͂Ȃ����낤���B

�@�P�C���Y���A�w��ʗ��_�x���܂Ƃ߂�ɂ������āA�P���u���b�W�̌���ΐg���̓��������̍l�������łȂ��A�ʂ̌������������n���b�h�̔�]���ǂ����Ă��K�v�������Ƃ͍l�����Ȃ����낤���B�n���b�h���A�P�C���Y�Ɠ����l���������A�P�C���Y�̐M��҂ł���A�P�C���Y�������Ă��ꂩ���]�����߂邱�Ƃ͂Ȃ������̂ł͂Ȃ����Ǝv���B

���w�\�z�̕K�R��

�@��ʂɁA�u���v�Ƌ����̗��_�v�ő�\�����`���I�Ȍo�ϊw�́A���̏����i�l�̏�����n�D���j�̂��ƂŁA�����g�̉��i�̌n���ł����Ă���Ƒz�肵�Ă���B�����́A���݂ł́A��ʂɌo�ϐÊw�ƌĂ�Ă��邪�A�n���b�h�́A1936�N�Ɋ��s�����w�i�C�z�_�x�̏����̒��ŁA�u�����������݂������A�Љ�̎��{�ʂƎЉ�̏����擾�\�͂Ƃ́A�������Â��Ȃ���Ȃ�Ȃ����A���̐����̗v����Êw�I����̒��Ɍ��o�����Ƃ��ł��Ȃ��v�Əq�ׂĂ���B

�@����̌����u�������v�Ƃ͎��{���Օ��������������������z�������Ă���B�Êw�ɂ����Ă��A�c�_�������ƗV�����Ȃ��悤�ɁA�e�l�̍s���̂ЂƂ̌^�Ƃ��āA�l�́A���������̒��~�i�����̒��������Ɍ�����ꂽ�����������������́j���s�����̂Ƒz�肵�Ă���B�P�C���Y�̗��_�ɂ��A���~�����݂���A��`���炻��Ɠ��z�̓��������݂���B�����������݂���A�Љ�S�̂̐��Y�\�͂͑������Ă���͂��Ȃ̂ŁA�Êw�őz�肵�Ă���悤�ɁA�������̏�����z�肷�邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B�܂�A���~�����݂���Ƒz�肷��ȏ�A���Y�\�͂��₦�������������邱�Ƃ�z�肵�Ă��Ȃ���A�_���I�ɐ����I�łȂ��ƃn���b�h�͍l���Ă����B��������A��茻���I�Ȍo�ϊw���\�z����ɂ́A�����̑������A�܂�A�o�ϐ��������̂��̂����肷�闝�_�̕K�v��������Ƃ���͍l����悤�ɂȂ����B

�@�n���b�h�́A���̌�A1939�N�́w�G�R�m�~�b�N�E�W���[�i���x����́u���ԗ��_�̈ꎎ�_�i"An Essay in Dynamic Theory"�j�v�Ƃ����o�ϐ������_�̋L�O��I�Ș_���̒��ŁA

�@(1) ���~�iS�j�́A��ɁA�����z�iY�j�̑傫���ɉ����Č��܂�A

�@(2) �����iI�j�́A��ɁA�����̑����z�̑傫���ɉ����Č��܂�A

�@(3) ����I�ɂ݂�ƁA�����͒��~�Ɠ������B

�Ƃ�����{�I�ȊW�����ƂɁA

�@S=sY�AI=C��Y�AI=S�Ƃ�����������A

�@�o�ϐ�����G�i=��Y/Y�j=s/C

�@�Ƃ����W�������o�����B�is�͏����̒��Œ��~����銄���AC�͓����Ə����̑����z�Ƃ̊����B��҂̊W�́A��Ɂu�����x���q�܂��͌W���v�ƌĂ��悤�ɂȂ邪�A�w�i�C�z�_�x�ł͒P�Ɂu�����[�V�����i�W�j�v�Ƃ���͌Ă�ł����j

�@����́A����G���u�����������ithe actual rate of growth�j�v�ƌĂ�ł��邪�A����G�̒l�́A���̎��X�̌o�Ϗ�ɂ�蓖�R�̂��ƂȂ���ϓ�����B�]���āAG���ς��As�܂���C�̒l���ς���Ă���͂��ŁAs�i���~���j��C�i�������A��Ɂu���{�W���v�ƌĂ��悤�ɂȂ����j�����ł���Ƃ͑z�肳��Ă��Ȃ��B

�@�n���b�h�́A�e�o�ώ�́i�ƌv���Ɓj����������s��C�����݂���ƍl���āA���ꂼ��Asd�i�]�܂������~���j�ACr�i�K�v�Ƃ���铊�����j�Ƃ����T�O�����A����炪��������A�������A�Љ�S�̂�S=I�Ƃ������s��̋ύt���������ꂽ�Ƃ��̐������Ƃ��āu�ۏؐ������ithe warranted rate of growth�j�vGw������B

�@Gw=sd/Cr

�@���ꂪ�A���w�̊�{�������ƌĂ����̂ŁA�n���b�h�́A����Gw��G�̑召�W�ŁA�e�o�ώ�̂̍s���p�^�[���������BGw>G�̏ꍇ�Asd>s�A�܂��́ACr<C�Ƃ����W���l�����A�ƌv�͖]��ł����������~�����Ȃ��̂ŁA��蒙�~�𑝂₷�i��������j�悤�ɍs�����A��Ƃ́A�K�v�Ƃ���铊�����������������Ă��܂����Ɗ����A�����z���팸���悤�ƍs������ƍl�����B���̌��ʁA�����̐������iG�j�́A�v�X�A������X�������܂�AGw��G�̘����͂���ɍL����ƍl�����B���ꂪ�L���ȃn���b�h�́u�s���萫�̌����iInstability Principle�j�v�ł���B

�@�e�o�ώ�̂��A�v��𗧂ĂȂ��璙�~�Ⓤ�����s���Ă���ƍl����ƁA���̂悤�Ș������̂��̂����̔�������̂��^����������������Ǝv���邪�A��Ƃ��ݔ��������s���A���Y�ʂ��������Ƃ��Ă��A�v�����������i�����ꂸ�ɍɂ��������Ƃ����́A�悭����b�ł���B�Œ莑�Y�̂ق��ɍɓ��̗������Y���o�ϊw�ł����u���{�v�̍\���v�f�ł��邩��A���{�̑������ł��铊������������B�]���āA�u����I�ɁvCr<C�ł���Ɗ�Ƃ������邱�Ƃ͂悭���邱�Ƃł͂Ȃ����낤���B�ƌv�̏ꍇ�́A��ɁA�������v������������������A�\�z���Ȃ������x�o�����������肵�āAsd>s�Ɣ��f���邱�Ƃ�����Ǝv����B

�@�܂��A�n���b�h�́A���Ƃ��AGw=G���������ꂽ�Ƃ��Ă��A�Љ�S�̂��œK�ȏƂ͌���Ȃ��ƍl�����B����́A�e��Ƃ�ƌv���炪�]�܂������Y�����i���v�ɑ�j�������i���p�ɑ�j���s�����Ƃ��Ă��A�K���������S�ٗp�����������Ƃ͌���Ȃ��Ƃ����P�C���Y�̍l���ɉ����Ă���B�Љ�S�̂��œK�ɂȂ�ɂ́A���Ȃ��Ƃ��A���S�ٗp����������ĂȂ���Ȃ�Ȃ��B�l���̑�����Z�p�v�V���l���ɓ����ƁA���S�ٗp���B�����ꂽ�ꍇ�Ɏ�������鐬���������݂���ƍl������B���ꂪ�A�n���b�h�́u���R�������ithe natural rate of growth�j�vGn�ŁA���{�́A�o�ϐ�����s�������ŁA����Gw��Gn�ɋ߂Â���K�v��������Ɛ������B�n���b�h��1973�N�ɏo�ł����w�o�ϓ��w�x�ł́AG��Gw��Gn�̑召�W����A�g����`�I����̉e���Ƃ��̐��ڍׂɋc�_����Ă���B

�@�����̌o�ϓ��w�̋c�_���u�e���̌o�ϐ���Ɋւ�������ɂ��Ă̍��Ӂv�ɂȂ邱�Ƃ��n���b�h���g�͖]��ł������A�c�O�Ȃ���A���̂悤�ɂ͂Ȃ�Ȃ������BGw�̊T�O���Ȃ��Ȃ����̌o�ϊw�҂ɗ�������Ȃ��������ƂƁAGw��Gn�̎��ۓI�ȑ���̍�����Ђ����Ă����悤�ȋC������B

�ۏؐ������̊T�O�̓��

�@�č��̃m�[�x���o�ϊw��҂̃��o�[�g�E�\���[�́A1956�N�Ɍ��\�����_���u�o�ϐ������_�ւ̈��^�v�̒��ŁA�n���b�h���W�J�����u�s���萫�����v��Gw��Gn�Ԃ̂��̂ƌ��������ɁA����ɁA�n���b�h�̋c�_���u���{�W���iCr�j�v�̍d������O��Ƃ��Ă���Ǝv�����݁ACr�̍d������r���������_��g�ݗ��āAGw��Gn����v����\����Ꭶ���A�n���b�h�́u�s���萫�����v�͌���Ă���Ɠ����t�����B���̂��Ƃ��A�n���b�h���_�̐��i������t���A���̌�̌o�ϊw�̋��ȏ��̋L�q���e��c�߂Ă��܂����B

�w�G�R�m�~�b�N�E�W���[�i���x���̕ҏW���������P�C���Y�́A�n���b�h��"An Essay in Dynamic Theory"�̑��e�ɂ��Ă̂��Ƃ�̒��ŁA�u�M�Z���w�ۏ��ꂽ�iwarranted�j�x�Ƃ����p��������͔̂��ɂ����v�Əq�ׂĂ��邪�A�s�O�[�ɏo���ꂽ�莆�i1939�N6��15���j�̒��ŁA�u�n���b�h�̘_���ɂ��Ăł����A���̘_�����A�킽���������ӂ������̂Ɏt�����Ƃ����_���̒��ɂ́A�ǂ����A�܂߂Ȃ��ł������������v�Əq�ׂĂ���A�P�C���Y���g���n���b�h�̋c�_���Ō�܂ŗ����ł��Ȃ��ł����B

�u�ۏؐ������v�́A��Ƃ̖]�ޓ������iCr�j�Ɗ�Ƃ�ƌv�̖]�ޒ��~���isd�j�����A�Љ�S�̂Ƃ���S=I�i���s��̋ύt�j�����������������ł��邩��A����Ӗ��́u�ύt�������v�ƌ�����B�B���ȁu�ۏ��ꂽ�v�Ƃ����p����u�ύt�v�Ƃ����p����g���Ă��悳�����ȂƂ��낾���A�n���b�h�́A�u�ύt�v�Ƃ����p����g���ƁA����Ɍ����Ă̕s�f�̓������z�肳���Ǝv�����̂��A���܂Ōo�ϊw�Ŏg�p���ꂽ���Ƃ��Ȃ������u�ۏ��ꂽ�v�Ƃ����p����g�����B

�@���̍\���v�f�͊e�o�ώ�̂��]�ޗ��ł��邩��A�u���O�I�ȁv�T�O���Ǝv������A�u���O�iex ante�j�v�u����iex post�j�v�Ƃ������_���猩��ƁA�u�ۏؐ������v�͖��炩�Ɂu����I�ȁv�T�O�ł���A���̂��Ƃ��A�܂��܂��A�u�ۏؐ������v�̗����������Ă���B

�@�����ʂ�ɉ����ƁA���ꂪ�u�ۏ��ꂽ�v�������ł���Ȃ�A�u�������ꂽ�v�������Ɠ������ƍl�����Ȃ����Ȃ��̂ŁA�\���[�̂悤�Ɂu�ۏؐ������v�Ɓu�����������v���������ƌ�����Ă��܂��̂������Ȃ����Ƃ͂Ȃ��B

�@�n���b�h�́A����ꎞ�_�i���Ƃ��A�����⌎�����_�j�ŗ����~�܂��ċƐт��������Ă����Ƃ�ƌv�i�l�j��z�肵�Ă���B�ڂ̑O�ɏo���ꂽ�u�����������v�Ƃ����u�Ɛсv�����Ȃ���A�K�ȓ������⒙�~���͂�������ׂ��������Ɣ��Ȃ��A���̐��Y�����s�������߂悤�Ƃ��Ă���B���̎��_�Ŋ�ƂȂ����ƌv���]�܂��������ƍl�����u�������v�u���~���v��Cr��sd�ł���A�e��̂����Y�s�������s�����N�����O�ɗ��Ă�u���O�I�ȁv�T�O�ł͂Ȃ��̂ł���B

�@���������ACr��sd�Ƃ������l�����݂���̂��ǂ����Ƃ������^��͂��邩������Ȃ����A�����z�������̑����z�Ɉˑ����A���~�͏����z�Ɉˑ�����ƍl����ƁA�c�_�̒P�������邢�͑�ꎟ�I�ڋ߂Ƃ��Ă͊Ԉ���Ă��Ȃ����A��L�̊�Ƃ�ƌv�̍s���������Ă��������Ƃ��v���Ȃ��B�ނ���A���o�[�g��\���[���A���̐������_�̍���ɂ����Ă����A�J���iL�j�⎑�{�iK�j�Ƃ������Y�v�f���C���v�b�g����Ə����iY�j���A�E�g�v�b�g�����Ƃ���u���Y���v�̕����A�o�ώ�̂̍s���������Ȃ����I�Ȑݒ�ł͂Ȃ����Ǝv����B

�n���b�h�̓@

�@1969�N7��19�����̉p���w�G�R�m�~�X�g�x���̓������ɁA�u�n���b�h�̓@�v�Ƒ肷��n���b�h�̓������f�ڂ��ꂽ�B��ɁA�n���b�h���g�����̒����w�o�ϓ��w�x�i1973�j�̑�6�́i�u�C���t���[�V�����v�j�̒��ł��̓��e���Љ�Ă���B���ۂɂ��̘_���ɎQ���������c���F���ɂ��ƁA���̓��������ƂŁA�u���̌㐔�T�Ԃɂ킽���āA�w�G�R�m�~�X�g�x����Ő������̔��Θ_���ĂыN�������B���̂قƂ�ǂ́A�����̐����I�ȃ}�N���o�ϊw�̗��_���J��Ԃ������̂ł���A�����f��I�ȃg�[���ɂ�������炸�A����n���b�h�̖���N�ɂ͓����Ă��Ȃ������v�Ƃ����B

�@�n���b�h�̖���N�Ƃ́A��́A���������̂��B�o�ς͋����\�͂��Ă���ꍇ�ƁA�����\�͈ȉ��̏ꍇ�ł́A�������Z����̈����߂ɂ�鑍���v�}���o�ςɗ^������ʂ��قȂ�Ƃ����̂����ꂾ�����B�P�C���Y�o�ϊw�ł́A�����v�������\�͂��Ă���ƁA�C���t���E�M���b�v���������ĕ����͏㏸���A�����v�������\�͈ȉ����ƁA�f�t���E�M���b�v���������A���Ƃ���������B�ʂ����āA�f�t���E�M���b�v���������Ă���Ƃ��ɁA�����͉�����X���ɂ���̂��낤���B

�@�����v�������\�͂��Ă���ꍇ�́A�C���t���E�M���b�v���������A�ʏ�A���������グ���ʂ������Ă��邽�߂ɁA���v�̍팸�́A�����㏸�̗}���ɑ��Č��ʂ��o���ƍl������B�Ƃ��낪�A�n���b�h�ɂ��ƁA�����v���������������\�͈ȉ��̏ꍇ�́A���̌��ʂ��o��Ƃ͌���Ȃ��Ƃ����B��ʂɐ�i���ł́A�u�K�͂̌o�ςɕ����Ă�����̃E�F�[�g���傫���̂ŁA���v�̍팸�͐��Y�̎����P�ʔ�p�������グ�A�����㏸�������炷�X���������ƂƂȂ�v�Ƃ����B����́A���̓����̒��Łu�����ŏq�ׂ�ꂽ�A�܂葍���v�������\�͂��z���Ă���ꍇ�Ƌ����\�͈ȉ��̏ꍇ�̊ԂɋN���肤�邱�Ƃ́A�@�������͑Η����������Ȃ�A�o�ϗ��_�̂قƂ�ǂ̋��ȏ��Ƒ�w�ł̍u�`�����肷��K�v������v�Əq�ׂĂ���B

�@�����v�E�������́A����̃}�N���o�ϊw�ł́A�ݕ��z�Ŏ�����Ă��邪�A�P�C���Y�́A�w��ʗ��_�x�̒��ł́A�����v�̌ٗp�n�o���ʂm�ɒ�`���邽�߁A�u�����P�ʁiwage unit�j�v�ő����v�E��������\�������B���̂��߁A�������̂��̂̍����ɔ��������㏸�̌��ۂ��A���̌o�ϗ��_�ł͐������ł��Ȃ��Ȃ��Ă��܂����B�n���b�h�͌�Ɂw�o�ϓ��w�x�̒��ŁA�u�w��ʗ��_�x�ł́A���i�ւ̑��̖��m�Ȍ��ʂƋ�ʂ��ꂽ�Ɨ��̌��ʂƂ��āw�ݕ��_�x�ł���قǖ��m�Ɍ��ꂽ�R�X�g�E�v�b�V�����قƂ�ǎp�������Ă���B���̂��Ƃ́A���̍l���ł́A���̌�̗��_�I���W�A���������Ă܂�����̏�ɂ��A�s�K�ȉe�����c�����̂ł���v�Əq�ׂĂ���B

�@�P�C���Y�́u�����P�ʁv�i�P�J���P�ʁA�܂�A�ʏ�J���̂P���Ԃ̌ٗp�̉ݕ������j�́A���̑���̓�����炩�A���̌�̃}�N���o�ϊw�ł͂܂������̗p����Ă��Ȃ����A���Ƃ��A�ݕ��P�ʂ̏W�v�ʂł����Ă��A���������⒙�~�Ƃ������W�v�ʂ����ł́A�n���b�h�̌����u�R�X�g�E�v�b�V���v�̏𗝘_�I�ɐ������邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B

�@�R�X�g�������������グ��u�R�X�g�E�v�b�V���E�C���t���[�V�����v�i�ȉ��A�u�R�X�g�E�C���t���v�j�Ǝ��v���߂ɋN������u�f�}���h�E�v���E�C���t���[�V�����v�i�ȉ��A�u���v�C���t���v�j�Ƃ����p�ꂻ�̂��̂́A�n���b�h�������������̂ł͂Ȃ����A����́A��т��ăR�X�g�E�C���t���̏d�v���ƁA�����㏸�ɑ��ċ@�B�I�Ɏ��v�}������s�������S���҂ւ̕s�����q�ׂĂ����B�R�X�g�E�C���t�����������Ă���ꍇ�ɁA����ł́A�����S���҂͉��������炢���̂��B�����v�������\�͈ȉ��̏ꍇ�Ɏ��v�}��������{����ƁA���̂悤�ȏꍇ�A�����āA�����͏㏸����B���̏ꍇ�̑Ώ����@�Ƃ��āA�n���b�h�́A���{�����ڏ����ɉ������u��������iIncomes Policy�j�v�������Ă���B�A�����J���A�P�l�f�B�哝�̂Ɏ���ɍs�����u�K�C�h�|�X�g����v�����̑�\�Ⴞ���A�@�I���ّ[�u�܂Ő��荞�ނ̂͌����ɂ͓���A���̌��ʂ̊m�����⑦���������߂邱�Ƃ��ł��Ȃ��Ƃ�����_������B

�@�܂��A���鐻�i�̎��v�̑����ɂ��ꕔ�̌��ޗ��̉��i���M����������ƁA���̌��ޗ����g���Ă��鑼�̐��i�̉��i���������邪�A����́A�R�X�g�E�C���t���ł���A���v�C���t�����R�X�g�E�C���t����U�����邱�Ƃ����肤��B�]���āA�����̐��E�ł́A���v�C���t���Ȃ̂��A�R�X�g�E�C���t���Ȃ̂��A���f�ɖ������Ƃ����肤��B

�@���̂悤�ɁA�n���b�h�̒�N�������́A�܂��A���낢��Ɩ����c���Ă��邪�A�����S���҂́A�����v�������\�͂��Ă�����A�܂��́A����ȉ��̏Ȃ̂��A���m�ɔ��f�������A�������o�ϐ���𐄐i���ׂ��Ƃ̃n���b�h�̈ӌ��Ɏ^������ЂƂ͑����̂ł͂Ȃ����낤���B

�N�w�ƌo�ϊw�̐ړ_

�@�o�ϊw�҂ł���n���b�h���N�w�����������ƕ��������قȊ������邩������Ȃ����A���́A�t�̃P�C���Y���w�m���_�x�i"Treatise on Probability"�j�Ƃ����N�w�������s���Ă���B1956�N�Ƀn���b�h�́A"Foundations of Inductive Logic"�i�u�A�[�@�_���̊�b�v�j�Ƃ����N�w�����}�N�~�����Ђ��甭�\�����B�������A�N�w�҂����̔����͗₽�������B�Ƃ����A�قƂ�ǁA�c�_�ɏ�邱�Ƃ��Ȃ������B���̓_�A���b�Z�����e�������ƒ����ŏq�ׂ��P�C���Y�̏ꍇ�Ƃ͈قȂ�B

�@�P�C���Y�́w�m���_�x�́A���̏�������A���ł��A�ߑ�̓��v�w�I�Ȋm���_�̋��ȏ����o�ł����ƌ������Ă�����������邪�A���̏��́A������A�u�N�w�I�_���w�v�̌������ł���A���̍��{�I�ȖړI�́u�A�[�@�̑Ó����v�̏ؖ��ł������B���̈Ӗ��ŁA�n���b�h�͎t�̃P�C���Y�̌�𒉎��ɒǂ��Ă���悤�Ȉ�ۂ��邪�A���҂̖��ӎ��́A���̌o�ϊw�̈Ⴂ�Ɠ��l�A�قȂ��Ă����B

�@�P�C���Y�́A����A�Ɩ���B�̊ԂŁA����A���N�������ꍇ�ɖ���B���N���肤����x���u�m���v�ƒ�`�����B�ŋ߂ł́A���v�I�ȁu�m���v�Ƌ�ʂ��邽�߂Ɂu�W�R���v�ƌĂԏꍇ�����邪�A�Ԃ��āA�P�C���Y��n���b�h�̍l������ɂ������Ă���B�P�C���Y�́A��ɁA�s�m�������ɂ�����c�_���ǂ̂悤�ɐi�߂Ă������ɋ������������B����́A�w��ʗ��_�x�őz�肵�Ă����ƉƂ́A��ɁA�u�s�m�����v�̂��ƂŌ��f��������������Ȃ��Ƃ��������F�����痈�Ă���悤���B

�@����A�n���b�h�́A�����ƁA�����ȍl���ŁA�u��㈖@�iDeduction�j�v�Ɓu�A�[�@�iInduction�j�v�Ƃ����`���I�Ș_���w�̗��ꂩ��A�ߔN�̌o�ϊw���̎Љ�Ȋw�ł́u��㈖@�v�d���̗���Ɍx����炵�Ă���B

�@��㈖@�́A��ʓI�Ȗ@������ʓI�Ȍ��_���o�����@�����A����A�A�[�@�́A�X�̎�������A��ʓI�Ȗ@�����o�����@�ł���B�S���̖��m�Ȑl�Ԃ�O��ɍl����ƁA�����̐��E����m����̂́u�A�[�@�v�����Ȃ��B���̒m����B��̌���ł���u�A�[�@�v�̑Ó������ؖ�����Ȃ��̂́A�w���A������Ȃ��ƍl�����B

�@�W�����E���b�N�́A���܂�Ȃ���ɕ����𗝉�����́A�u�����ϔO�iInnate Ideas�j�v������Ƃ������Ƃ͂Ȃ��Əq�ׂ����A�n���b�h�����̍l���P���Ă���B���܂ꂽ����̐Ԃ�V���A���X�ɍl����g�ɂ��Ă����ߒ����l�����ꍇ�A�m���̌���́u�A�[�@�v�����Ȃ��A���̂��߂ɂ��A�A�[�@�̘_���̑Ó����̏ؖ����K�v�ł���ƃn���b�h�͍l�����B

�@�n���b�h�����Ƃ����I�N�X�t�H�[�h��w�ł̋���ے��ׂ�Ɩʔ����B���Ƃ��ƁA�u�ÓT�w�ȁiGreats�j�v�ƌĂ��w�Ȃ������āA�M���V�����e����̕��ƕ���ŌÑ�̓N�w���w�Ԃ悤�ɂȂ��Ă����B���̌�A����̗���ɍ��킹�āu���j�w�ȁv��u�ߑ�w�ȁiModern Greats�j�v���p�ӂ��ꂽ���A�u�ߑ�w�ȁv�́APPE�Ƃ��Ăꂽ�B����́A"Philosophy, Politics and Economics"�̗��ŁA�����ł��A�N�w�iPhilosophy�j���܂܂�Ă���B���Ȃ݂ɁA�n���b�h�́A�I�N�X�t�H�[�h��w�ŁA���́u�ÓT�w�ȁv�Ɓu���j�w�ȁv�Ŏ�Ȃ�����Ă���B

�@���{��Łu�N�w�v�Ə����Ɛ����w��o�ϊw�Ƃ͖����̋��Ȃ̂悤�Ɋ����邪�A���Đl�ɂƂ��āA"Philosophy"�Ƃ́u�l�ԂƂ��Ă̍l�����v�i���Ȃ݂ɁA�W�����E���r���\����"Economic Philosophy"�́u�o�ϊw�̍l�����v�ƖM��Ă���j�ł���A������w���i�߂Ă�����őO��ƂȂ�l�����ł������B������A�����w��o�ϊw�́A�ނ���u���p�N�w�v�Ƃ������Ӗ������ő������Ă����B

�@�P�C���Y�Ȍ�A�o�ϊw����������g������㈑̌n�Əo���オ���Ă����ɂ�A�X�̎�������o�ϖ@���Ƃ�������ʓI�Ȗ@�����o���Ă����u�A�[�@�v���y������Ă��������ɁA�n���b�h�͌x����炵�Ă����̂ł͂Ȃ����낤���B

�@�P�C���Y�����_�ߒ��ł́u�N���肤����x�v�i�܂�u�m���v�j���d�����Ă����̂ɑ��A�n���b�h�́A�A�[�@�̑Ó������̂��̂���ɂ��Ă����B���������āA�u�i�N�w�I�j�m���v�̐V���_�Ƃ����_�Ɋւ��ăn���b�h�̋c�_���l����ƁA���̉͏[���Ɏ�����Ă��Ȃ��B�������A�u�A�[�@�̑Ó����v�̏ؖ��Ɋւ��ẮA������x�̊w��I�ȍv�����ł����̂ł͂Ȃ����Ǝv���B

�o���̌���

�@�n���b�h�����́u�A�[�@�̑Ó����v�̏ؖ��Ƃ��ėp�ӂ����̂��A����̌����u�o���̌����iThe Principle of Experience�j�v�ł��邪�A�Ƒn�I�Ș_�ؕ��@�ł����������߂ɁA���I�ȓN�w�҂��疳������邱�ƂƂȂ����B����͈�̂ǂ̂悤�Ȃ��̂������̂��B

�@����́A���̐��̒��ɂ͘A����������Ƃ����O��c�_���n�߂�B�u���������Z��ŗ������E���A�������܂�ł���܂���ł�����A�ǂ�ȕ��@��p���Ă��A���E�ɂ��ĉ����̒m���������Ȃ������ł��傤�v�ƁA����́w�Љ�Ȋw�Ƃ͉����x�Ƃ��������̒��ŏq�ׂĂ���B�u�A�����v�Ƃ����ƕ�����ɂ������A�v����ɓ������ۂ��Č����邱�ƂŁA����A�Ƃ����O��̂��Ƃ�B����������Ƃ����ʂ̎��ۂ����x���Č�����Ƃ��납��AA�Ȃ��B�ł���Ƃ�����ʓI�Ȗ@���A�܂�m���邱�Ƃ��ł����ŁA���̂悤�Ȏ��ۂ̍Č����S���Ȃ����E�ł́A�����A�m���͓����Ȃ��ƃn���b�h�͍l���Ă���B

�@�n���b�h�́A���̂悤�ȁA����A�������܂ށu�A���́v�𗷂��Ă��闷�s�҂̗���ɗ����ċc�_��i�߂Ă���B���̗��s�҂͂��́u�A���́v���ǂ��܂ő����̂��A�ǂ̂悤�ȑ傫���Ȃ̂����ɂ��ĉ��̒m�����Ȃ��u���S�ɖ��m�Ȑl�iHomo Ignorans�j�v�ł���Ƃ����O��ɗ����Ă���B���̘A���̗̂��s�́A�����ߋ�����A�ȂƑ��������ւƐL�тĂ����B

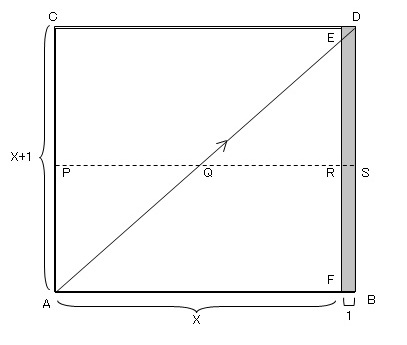

�@���̍ŏ��̊�_��A�_�Ƃ��A���̗��s���I�����鎞�_�A�܂�A�A�������r�ꂽ���_��B�Ƃ���ƁAAB�������̗��s�̑S�H���������B���̗��s�҂́A����AB��̂ǂ����̎��_���痷�s���J�n���A���̘A�������������ǂ����Ƃ���������Ă����B�n���b�h�́A����AB���iX+1�j�����ɋϓ��ɕ������A���̒P�ʂ��Ƃɗ��s�҂��u�A�����������Ă��邩�v�Ƃ̖₢�����ꍇ�ɁA�������������Ԃ��Ă���u�m���v����ɂ���B

�@�@�}�P�A�w�A�[�@�_���̊�b�xp.56���̘^�i�A���AABCDEF�̋L���͍̘^�҂��NjL�j

�@������AB�Ɠ��������̏c��AC�������ƁAABCD�̐����`���o���オ��B�����́A����̐��A�c���ʼnߋ����珫���ɓn���ė��s�҂��m�F�����Ă��������̐���\���B���̗��s�҂��m�F���Ă��錻���_��P�_�Ƃ��A��������AB�ɕ��s���Đ��������A�Ίp���Ƃ̌�_��Q�Ƃ���ƁAPQ�͍��܂łɘA�������������Ƃ����������������Ԃ��Ă��������AQS�͏����̓����̐��������B���̗��s�ɏI���A�܂�A�A�������r���Ƃ�������Ƃ���ƁA���̏ꍇ�ɐ������������Ԃ��Ă���m���́AX/(X+1)�ƂȂ�B

�@���̗��s�҂��A�A���̗̂��s�̒��ŁA����������������m���́AQS�ԂŐ�����������m���ł��邪�A�n���b�h�́A���̗��s�҂�QS�i�����̓����j��QR�i�����������̓����j�̔䗦�iQR/QS�j���A���̂��̂��̂̒������m�邱�Ƃ��ł��Ȃ̂ŁA������m���Ɏg���ׂ��łȂ��Ƃ��āA��AEF����ADB�̔䗦�����߂�m���ƂȂ�ׂ����Ƃ����B���̒l���v�Z����ƁAX2/(X+1)2�ƂȂ�B���ꂪ��������A�A���̂��o�߂��鎞�ԁiX�j��������Β����قǁA���̊m���͍����Ȃ�B

�@�n���b�h�̋c�_�͂��̂悤�ɁA���Ȃ荞�ݓ����Ă͂��邪�A�v����ɁA���鎖�ۂ��Č�����p�x������������قǁA���̊m���͍����Ȃ�Ƃ������ƂŁA����Ӗ��ł́A�펯�I�Ȍ��_�ł͂Ȃ����v���B�n���b�h�͂��̂��Ƃ��u�A���̂̊m�������̖@���ithe law of increasing probability of continuance�j�v�ƌĂсA���ꂱ�����u�o���̌����v�ł���ƌ����B���̋c�_�̒��Ńn���b�h�́A���̘A���̗̂��s�̒[�ɂ���\���́u���肻�����Ȃ��iunlikely�j�v�ƍl���A��L��X�̒l������Ȃ��傫�Ȓl�ƂȂ邱�Ƃ�z�肵�Ă���B

�@����́A�@�A�������Ȃ�����̐��̒��̌ʂɎ��ۂ����ʓI�Ȗ@���i�m���j�͓����Ȃ��A�A���̘A�������������鎞�Ԃ�������Β����قǂ��̊m���͍����Ȃ�M�����͑����A�B���̈Ӗ��ŁA�A�[�@�̍ł����{�I�Ȏ葱���́A�\�ʓI�Ɉ�v���鎖������������Ɏ������Ĉ�ʓI�Ȍ��_�ɓ����u�P�������@�ithe method of simple enumeration�j�v�ł���Ƃ̌��_�ɒB�����B

�o���d���̌o�ϊw�����߂�

�@�����̌o����`�҂ł�����F.Y.�G�b�W���[�X�̂��ƁA�o�����d�������o�ϊw��g�ɂ����n���b�h�́A��т��Č����̂��܂��܂Ȏ��ۂ���O�O�Ɏv�����d�ˁA����ʓI�ŕ��ՓI�Ȍo�ό����̎��������߂Ă����B���̂ЂƂ̗Ⴊ�u�n���b�h�̓@�v�ƌĂ���N�ł͂Ȃ��������B����́A�܂��ɁA��Ō��y�����u�A�[�@�v�̎葱�����u���p�N�w�v�ł���o�ϊw�ɓK�p���Ă����Ƃ����Ă����B

�w�o�ϓ��w�x�̍ŏI�͂ŁA�n���b�h�́A����A�o�ϊw�҂��Ȃ��ׂ����ƂƂ��āA�ȉ��̂悤�ɏq�ׂĂ���B

�u�܂����ɁA�����͌o�ϓ��w�̊�{�����ɂ��āA�A���t���b�h�E�}�[�V�����ƃp���[�g���莮�����A�̂��Ɂu�s���S�����v�̗��_�ɂ���ďC�����������~�N���Êw�̌���������{�Ƃ��āA���ӂ̐������͂���K�v������Ƃ������Ƃł���B���ɁA���̌�������h��������̂Ƃ��āA�e���̌o�ϐ���Ɋւ�������ɂ��č��ӂ̐������͂���K�v������Ƃ������Ƃł���B�e��̐�����J�n����ɂ������Č��\���ꂽ���_�Â�������ƁA����o�ϓ��w�̎��_���S���������Ă���̂��킾����ł���B��O�ɁA�����čŌ�ɁA�����́A���w���_�Ƃ��̎��H�I���p�ƂɊ֘A���鎖���̗����]��������@���m������K�v������Ƃ������Ƃł���B�����܂ŁA�ō��̐����S���҂ɂ���Ď����ꂽ����̐����Ɨ��R�Â��́A���ɕs�\���Ȃ��̂̂悤�Ɏv����v

[�Q�l����]

1.Besomi, Daniele(ed.), The Collected Interwar Papers and Correspondence of Roy Harrod", 2003

2.Eltis, Walter, "Roy Harrod and the Keynesian revolution: his newly published correspondence", The European Journal of the History of Economic Thought, 2005

3.Harrod, Roy, "The Trade Cycle: An Essay", 1936�i�{��`��A���h���w�i�C�z�_�x���m�o�ϐV��ЁA1955�N�j

4.Harrod, Roy, "An Essay in Dynamic Theory", The Economic Journal, 1939

5.Harrod, Roy, "Memory", Mind, 51, 1942

6.Harrod, Roy, "Towards a Dynamic Economics", 1948�i���������Y�A��ؗȈ��w���Ԍo�ϊw�����x�L��t�A1953�N�j

7.Harrod, Roy, "Induction and Probability", Philosophy, 26, 1951

8.Harrod, Roy, "The Life of John Maynard Keynes", 1951�i����J��\���w�P�C���Y�`�x���m�o�ϐV��ЁA1954�N�j

9.Harrod, Roy, "Foundations of Inductive Logic", 1956

10.Harrod, Roy, "Towards a New Economic Policy", 1967�i�ڗ���Y�Ė�w�V�����o�ϐ���x�|�����X�A1969�N�j

11.Harrod, Roy, "Sociology, Morals and Mystery",1972�i���������Y��w�Љ�Ȋw�Ƃ͉����x��g�V���A1975�N�j

12.Harrod, Roy, "Economic Dynamics", 1973�i�{��`���w�o�ϓ��w�x�ۑP�A1976�N�j

13.�ɓ������w����ɐ�����P�C���Y�|�������E�T�C�G���X�Ƃ��Ă̌o�ϗ��_�|�x��g�V���A2006�N

14.Keynes, John Maynard, "A Treatise on Probability", 1921

15.Keynes, John Maynard, "Essays in Biography", 1933�i�F�J���v�A��쒉�j��w�l���]�`�x��g���X�A1959�N�j

16.Keynes, John Maynard, "The General Theory of Employment, Interest and Money", 1936�i����J��\���w�ٗp�E���q����щݕ��̈�ʗ��_�x���m�o�ϐV��ЁA1941�N�j

17.���c���F�u�w����_���x�őf����݂��n���b�h���̎v���o�|�C���t���ƕs���̋����ɐV���_�|�v�w�G�R�m�~�X�g�x1991�N9��10����

18.Moggridge, Donald(ed.), "The Collected Writings of John Maynard Keynes Vol.XIV The General Theory and After", 1973

19.Rampa, Giorgio, Luciano Stella and A. P. Thirwall(ed.), "Economic Dynamics, Trade and Growth: Essays on Harrodian Themes", 1998

20.�֓����q�u�n���b�h�́w�o���̌����x�ƋA�[�@�F�P�C���Y�̋A�[�@�Ɣ�r���āv�w�o�ϊw�j�w��N��x��39���A2001�N

21.Solow, Robert, "A Contribution to the Theory of Economic Growth", Quarterly Journal of Economics, 1956�i�������v�A�_�J�`���A�얔�M�Y��w���{�E�����E�Z�p�i���x�|�����X�A1970�N�j

22.Young, Warren, "Interpreting Mr Keynes - The IS-LM enigma", 1987�i�x�c�m�O�A������P��wIS-LM�̓�|�P�C���Y�o�ϊw�̉𖾁x����o�ŁA1994�N�j

23.Young, Warren and Frederic S. Lee, "Oxford Economics and Oxford Economists", 1993

�@�ڂ��́A�o�ϊw�҂ł����ł��Ȃ��A�P�Ȃ��Ј��ł����A��w�i�c����w�o�ϊw���j����A�p���̌o�ϊw�҃��C�E�n���b�h�iRoy Forbes Harrod�j�̌��������Ă���܂����B�P�C���Y�v���Ƃ܂ł���ꂽ�p���̌o�ϊw�҃P�C���Y�̍���ŁA���łɖY���ꂽ���݂ƂȂ����܂����A�n���b�h�̌��т�����x�A�F�m���������ƍl���Ă���܂��B

�@�ڂ�����w�𑲋Ƃ����̂��A���a�T�R�N�ŁA������A�n���b�h�̎������ꂽ�N�ł����B��x�ł悢����A���̓��������������Ǝc�O�łȂ�܂���B

�@�X�N�قǑO�ɁA���[���b�p�Ɍl���s�����܂�ɁA�I�N�X�t�H�[�h��K��A�n���b�h�����ڂ��Ƃ��Ă����N���C�X�g�E�`���[�`�E�J���b�W�����w���Ă��܂����B

�@����́A�o�ϊw�ł����u���~�v�i�X�g�b�N�̊T�O�ł͂Ȃ��A�t���[�̊T�O�j���A���{�̒~�ς������߂ɁA���Y�\�͈���O��Ƃ����u�ÑԌo�ϊw�v�ł́A�o�ς̎��Ԕc���Ɍ��E������A���Y�ʂ����傷�邱�Ƃ�O��Ƃ����u���Ԍo�ϊw�v��������̂Ɨ������Ă���܂��B����́A�ÑԌo�ϊw�Ɠ��l�ɓ��Ԍo�ϊw�̒藝���m�����āA���ۂ̌o�ϐ���ɖ𗧂Ă����ƍl���Ă����悤�ł��B

�@����̃A�v���[�`�́A����Ӗ��ł͌����ŁA���̌o�ϊw�҂��]��ł����u�����̌o�ϐ����̓����𗝘_�I�ɐ�������v�Ƃ������A��P�i�K�Ƃ��āu�����_�́A�o�ς���������X���Ȃ̂��A����Ƃ���������X���Ȃ̂��v�Ƃ������v���~�e�B�u�ȓ_����X�^�[�g�����悤�ȋC�����܂��B����ꎞ�_�𑨂���A���{�W�������~�������ł��̂ŁA�u�]�܂������{�W���ƒ��~���v������Ƃ���Ȃ�A���̗��҂����u�]�܂����������v�����݂��邱�ƂɂȂ�܂��B���ꂪ�A����̌����Ă���u�ۏؐ������v���Ǝv���܂��B����́A����ꎞ�_�𑨂��Ă������炱���A�u���{�W���ƒ��~�������v�ł���Ƃ����Ă����̂ł����āA��Ɉ��ł���Ƃ͂ǂ��ɂ��q�ׂĂ���܂���B

�@�n���b�h�̒����w�o�ϓ��w�x�i�ۑP�j�ł́A���̂悤�Ȍ�������Ƃ������Ȃ��ƁA���ꎩ�g�Q���Ă���܂��B�܂��A����̊�{�������̎��{�ɂ́A�Œ莑�Y�̂ق��ɗ������Y���܂܂�Ă���A��ɐݔ��������l���ɓ���Ă��鑼�̌o�ϊw�҂̌���������Ă���̂ł͂Ȃ����ƍl���Ă���܂��B

�u���{�W���ƒ��~���v�̍d���������ƂɃn���b�h�̗��_���������Ă���u�o�ϊw�̋��ȏ��v�������̂ŁA��x�A����̍l�����܂Ƃ߂Ă݂����ƍl���Ă���܂����A����Ɋւ��Ă͕č��̌o�ϊw�҃\���[���A�n���b�h�E���f���́u���{�W���ƒ��~���v�̍d�������w�E�����̂��Ђ����������Ɗ����Ă��܂��B

�@�܂��A�n���b�h�́A���S�ٗp���ێ�����u���R�������v�Ƃ����T�O�����ݏo���A�����������ƕۏؐ������Ǝ��R�������̑召�W�ŁA���̎��_�̌o�ς̕����������o�����Ƃ��܂����B

�@�n���b�h�́A���_�o�ϊw�҂Ƃ��������ނ���A���ۓI�Ȍo�ϊw�҂������C�����܂��B���ےʉ݉��v�₻��Ɋւ���c��Ȏ����]�_�A�܂��A�w���یo�ϊw�x��w�o�ϓ��w�x�ɂ����鐭��ւ̓K�p���A���݂�A���ꂪ�悭������܂��B����́A�w�V�����o�ϐ���x�̒��ŁA�ȉ��̂悤�Ɍ���o�ϊw�ɑ��Čx����炵�Ă��܂��B

�u���́A�����̌o�ϗ��_�������͈͂ƕ��@�ɂ��āA�s���Ȏv�����̂Ă���Ȃ��B�����o�ϊw�҂̊w��I�ȗD�G���ɂ͌h�ӂ�\����K�v�����邪�A����Ɠ����ɁA����ꂪ�S�������Ă���o�ρ|�Ⴆ�A�p�����g�̌o�ςɂ���A��J�����̌o�ς̂����̂ǂꂩ�ɂ���ɂ���|�̓����ɂ��Ă̎��̗������A�����o�ϊw�̌����̌��ʔ��ɖL�x�ɂȂ����Ƃ͂����Ȃ��Ƃ�������������ɂ���B����́A�����A�����o�ϊw�҂̌������\�������ł��Ȃ�����Ȃ̂�������Ȃ����A�������������ɏ\���Ȏ��Ԃ��₳�Ȃ��������炩������Ȃ����Ƃ�F�߂�ɂ�Ԃ����ł͂Ȃ��B�ɂ�������炸�A����Ɍo�ϊw�����Ȃ�̒��x���e�L���ɂȂ��Ă����Ƃ���Ȃ�A�����o�ϊw��̔����́A��A�O�N�̂�����͂���ɂ���A����������I�G�R�m�~�X�g�������ł��錾�t�ɖ|��A�o�ϐ���̗��Ăɂ��ꂪ�ǂ��W���邩�����炩�ɂȂ��Ă���͂��ł���A�Ƃ����l�������������܂Ƃ��̂ł���v

�@���s��w�̍����O�������Ɠ��l�A�ڂ����A�n���b�h�́w�Љ�Ȋw�Ƃ͉����x�i��g�V���j�ɂ���āA����̒��ɏ����Ȍo�ϗ��_�Ƃł͂Ȃ��A�ʂ̈�ʂ����邱�ƂɋC���A����������������ł��B

--------------------------------------------------------------------------------

�Q�D�I�N�X�t�H�[�h�̎v���o

�����O�̂��Ƃł����A�ŏ��ɓ]�E�����ۂɁA�Q�T�ԋx�݂�����������

�����h���E���[�}�E�p���̂R�s�s��K��Ă��܂����B

�����h���ɍs�������łɁA�n���b�h�����ڂ��Ƃ��Ă���

�I�N�X�t�H�[�h��w�̃N���C�X�g�E�`���[�`�E�J���b�W�ɍs���Ă݂܂����B

�ȉ��́A���̎��̎ʐ^�ł��B

���[���b�p�����̐��E�ɕ��ꍞ�悤�ȕs�v�c�ȋC���ł����B

�I�N�X�t�H�[�h�A�N���C�X�g�E�`���[�`

���S�i

�N���C�X�g�E�`���[�`�����ɂāi�P�X�X�Q�D�R�D�V�j

--------------------------------------------------------------------------------

�R�D�s�^�Ȍo�ϊw�ҁF�n���b�h

�@�V�����y�[�^�[��1946�N�Ɂw�A�����J���E�G�R�m�~�b�N�E���r���[�x���Ɍf�ڂ����u�W�����E���C�i�[�h�E�P�C���Y�A1883-1946�v�Ƃ����_���̒��ŁA�P�C���Y���_�̐����ɂ́A�����A�P�C���Y�̎��ӂɏW�܂��Ă����A�J�[���A���r���\�����j�A�z�[�g���[�A�n���b�h�Ƃ����������o�ϊw�҂̊�^���������Əq�ׂĂ��邪�A���̋r���ŁA�n���b�h�ɂ��Ă�������Ă���B

�u�n���b�h���̓P�C���Y�̓��B�_�Ƒ卷�Ȃ��Ƃ���܂Ŏ���i��ł����悤�ł��邪�A�P�C���Y�̌��_����N����Ă���́A���e�ɂ����̕W���ɏ]���ԓx���Ƃ����B�����Ƃ������ꂩ�炱�ꂾ���̂��Ƃ͌����Ă����˂Ȃ�Ȃ��B�Ƃ����̂͂���قǗD�ꂽ�o�ϊw�҂ł���n���b�h���A�P�C���Y���_�Ɋւ��Ă��A�܂��s���S�����̗��_�ɂ��Ă��A���R����ɗ^������ׂ��o�ϊw���j��̒n�ʂ������Ƃ�������댯�ɔ�����Ă��邩��ł���B�v

�@�P�C���Y�́w��ʗ��_�x�̏o�ł̒���i1936�N�A�w��ʗ��_�x�Ɠ��N�ɏo�Łj�Ɋ��s���ꂽ�A�n���b�h�́w�i�C�z�_�x�ŁA�n���b�h�͏��߂ď搔�Ɖ����x���q�i�n���b�h����́u�����[�V�����v�ƌĂ�ł����j�̑��ݍ�p�ɂ��i�C�z���_��������A���́u�搔�v�̊T�O�̓P�C���Y���_�̍���ƂȂ�T�O�ł��������A�����́u����ʉ݁v��u�������Ƃƍ����v�u�⏕���v�̏͂Ȃǂ̐���u���I�ȋc�_��ǂ�ł݂Ă��A�V�����y�[�^�[�̌����ʂ�u�P�C���Y�̓��B�_�Ƒ卷�Ȃ��Ƃ���܂Łv�n���b�h���g�A�i��ł����悤�ȋC������B

�@1935�N8��30���t���ɃP�C���Y�Ɉ��Ă����Ȃ̒��ł́A�n���b�h�́u���Ȃ��̌����́A���̗�������Ƃ���A�����܂��Ɍ����A���̂悤�ɂȂ�܂��B�m�����̗ʂ͎��{�̌��E�����Ɨ��q���n�ɂ���Č��肳���B���q���́A�������I�D�\�ɂ���Č��肳���B�ٗp�̗ʂ́A�m�����̗ʂƏ搔�n�ɂ���Č��肳���B�搔�̒l�́A���~�����ɂ���Č��肳���v�Əq�ׂĂ���A���ɃP�C���Y�o�ϊw�̐^����c�����Ă������Ƃ����炩�ł���A��L�̃V�����y�[�^�[�̋L�q�𗠑ł����Ă��邩�̂悤�Ɏv����B

�u�s���S�����̗��_�v���A�u�����Ɋւ���o���v�i1930�N�j��u������p�̖@���v�i1931�N�j�Ȃǂ̈�A�̏����̘_���ł��ꂪ�������̂����A���r���\�����j���w�s���S�����̗��_�x�i1933�N�j��`�F���o�������w�Ɛ�I�����̗��_�x���o�ł���Ă���́A����̂��̕���ł̍v���͐��ԂɖY����Ă��܂����B�u�����Ɋւ���o���v�Œ��ꂽ�u�����v�����Ȑ��v�����r���\�����j�́u���E�����Ȑ��v�Ƃ����G���K���g�Ȗ��̂��Ȍ�̌o�ϊw�̃e�L�X�g�̒��Ō���Ă���悤�ɂȂ�B

�@�q�b�N�X��IS-LM���͂��A�E�H�[�����E�����O���ɂ��ƁA�q�b�N�X�̘_���u�P�C���Y���ƌÓT�w�h�F������߂̒�N�v�i1937�N�j�̌��ɂȂ����̂́A�n���b�h�́u�P�C���Y���Ɠ`�����_�v���Ƃ����B1936�N�ɃI�N�X�t�H�[�h��w�ŊJ���ꂽ�u�v�ʌo�ϊw��v�̑��ŁA�n���b�h�ƃq�b�N�X�ƃ~�[�h�̂R�����uIS-LM�A�v���[�`�v�̃P�C���Y���߂̘_�������\����Ă���A�{���Ȃ�u�q�b�N�X�E�n���b�h�E�~�[�h�v���������uIS-LM���_�v�̍l�Ď҂Ƃ��ĕ]�������ׂ����Ǝv���B�������A���O�Ƀn���b�h�͂��̘_�����q�b�N�X�ɑ����Ă���A�q�b�N�X���n���b�h�̘_������L�v�Ȏ����������Ƃ͖��炩�ŁA���̈Ӗ�����A�uIS-LM���_�v���l�Ă����̂��n���b�h�i����у~�[�h�j�ŁA������A�}�����E�莮�����ĕ��y�ɓw�߂��̂��q�b�N�X���Ƃ�������̂ł���B

�@�m�[�x���o�ϊw�҂ł���q�b�N�X�́A���̌�A�n���b�h�́w�i�C�z�_�x�𐔎�������`�ŁA���g�́w�i�C�z���_�x�������Ă���A�����ł��u�o�ϊw���j��̒n�ʂ������Ƃ�������댯�ɔ�����Ă���v�i�s�v�c�ȋC�����邪�A�n���b�h�͎c�O�Ȃ���u�m�[�x���o�ϊw�܁v����܂��Ă��Ȃ��j

�@�������A���́A�n���b�h�͂��̂悤�Ȏ��Ԃɒ��ق�ۂ��Ă����̂��낤�B�u������ЂƂ͕������Ă����v�Ɨ�Âɍl���Ă����̂��B����Ƃ��A�q�b�N�X��r���\�����j�Ƃ��������_�o�ϊw�҂̖ڎw���Ă���Ƃ���ƁA�n���b�h���g���ڎw���Ă���Ƃ��낪���X����Ă������߂��B�u�o�ϊw���j��v�ɖ��O���c���ȂǁA����̊ᒆ�ɂȂ������悤�ȋC������B

�@�����h����w���_�����̐X���ʕv�����A���`�w�I���悯����ׂĂ悵�x�i2001�N�j�̒��ŁA�������낢�G�s�\�[�h���Љ�Ă���B���ꂪ�A�q�b�N�X�ƃn���b�h�̂Q�����̌�������K�ꂽ�Ƃ���A

�u�q�b�N�X�̌������́A���̌������Ƃ���ȂɈ���Ă��Ȃ��B���{�̕��Ȍn�̑�w�̑�w�����͏o���邾�������𑵂��悤�Ƃ��A���������h�ł���i���������̌������̕����ʂ͌��O��ɏ��Ȃ��j�B�q�b�N�X�̌��������܂��A���n���ł���A�{�̐��������Ă͂邩�ɂ悭��������Ă���Ƃ����Ⴂ�����邾���ł���B����ɑ��ăn���b�h�̌������ɂ́A���܂�{���Ȃ������B���������̑���ɑ�ʂ̐V�����������B�傫���ȉ~�`�̃e�[�u���������̒����ɒu���Ă���A���̏�ɂ͕K�������悭��������Ă���Ƃ͎v���Ȃ��V���̑����R�Ɛς܂�Ă���B�v

�@�X�����́A�n���b�h�̂悤�ȃ^�C�v���u�V���o�ϊw�ҁv�Ƃ��̖{�̒��ŌĂ�ł��邪�i�y�̂����������ł͂Ȃ��j�A�P�C���Y�������炭���l�́u�V���o�ϊw�ҁv�ł������낤�Ɛ������Ă���B�o�ϗ��_�̂��߂̌o�ϊw�ł͂Ȃ��A���̒���ǂ����邽�߂̌o�ϊw�A������L���ɂ���o�ϊw�A���Ȃ��Ƃ����̒��Ɏ��Ƃ��Ȃ������߂̌o�ϊw�B�n���b�h�����߂Ă����̂́A���̂悤�Ȍo�ϊw�������C������B

�m�Q�l�����n

1.�Z�C���A�EE�E�n���X�ҁi���{��s�����ǖ�j�w�V�����o�ϊw�T�E�U�E�V�x���m�o�ϐV��ЁA1949-1950�N�i��L�V�����y�[�^�[��n���b�h�̘_���ȂǁA�����̏����̃P�C���Y���_�Ɋւ���_�����f�ڂ���Ă���j

2.�E�H�[�����E�����O�wIS-LM�̓�|�P�C���Y�o�ϊw�̉𖾁|�x����o�ŁA1994�N�i����1987�N�j

3.�X���ʕv�w�I���悯����ׂĂ悵�|����l���̋L�^�|�x�����V���ЁA2001�N

--------------------------------------------------------------------------------

�S�D�L���Ɏc��o�ϊw�ҁF�쑽���_�Ɛԏ��v

�@��w������A���C�E�n���b�h�̑��ɋ������������o�ϊw�҂������B�ЂƂ�͊쑽���_�A�����ЂƂ�͐ԏ��v�B���A�l���Ă��A�m�炸�m�炸�̂����ɂ����̉e�����Ă���̂ł͂Ȃ����Ɗ����Ă���B

�@�ڂ�����w������ɎQ�����Ă����������͗��_�o�ϊw�̃[�~�ŁA��������g���Čo�σ��f�����\�z���āA���܂��܂Ȍo�ό��ʂ肷��w�������Ă����B�������A��������i�߂Ă݂āA�ʂ����āA�l�ԍs���𐔎��ŕ\�����ĉ�㈓I�Ɍ��_���o���Ă����̂��A�{���ɉ\�Ȃ̂��A���̂悤�Ȍo�ϊw���A�{���ɋ��߂��Ă���o�ϊw�Ȃ̂��ǂ����A���ɁA�^��Ɋ����Ă����B�������ۂ����Ă��A���ꂼ��ЂƂɂ���Ċ�������e���Ⴄ���Ƃ��l����ƁA���̂悤�ɁA�l�Ԃ̍s�����@�B�I�ɔ��f���ėǂ��̂��A�^��Ɋ����Ă���B

�@�쑽���_�Ƃ����o�ϊw�҂́A��O�Ƀ��[���b�p�ɓn��A�X�C�X�̃o�[�[����w�ŁA�G�h�K�[�E�U���[���Ƃ����o�ϊw�҂̉��ō��یo�ϊw������A�uZur Theorie des internationalen Handels�v�i��������w���ۖf���_�̊�{���x�j�Ƃ����_���Ŋw�ʂ��A���یo�ϊw�̕���Ŋ��邱�ƂɂȂ�B���̌�A�w���یo�ϊw�x��w�P�C���Y�ƌ���̌o�ϊw�x�Ȃǂ̒���ŋߑ�o�ϊw�̓�����[�ւɍv�����Ă����A�s����w���獑�A��ECAFE�i�A�W�A�ɓ��o�ψψ���j�̌v�敔���ɔ��F����Ă���A�����ς�A�����̌o�ϖ��̉����ɒ��͂��Ă����悤���B

�@����́w���یo�ϊw�x�́A���یo�ς𗝉����邽�߂̊�{�I�ȍl�����𗝉����邽�߂ɏ����ꂽ���̂ŁA�m�����l�ߍ��ޗނ̋��ȏ��łȂ��̂��������B���̓_�́A�n���b�h�́w���یo�ϊw�x�Ɣ��ɂ��̖ړI�����Ă���悤�ȋC������B�쑽���_�����ۓI�Ȋw��ɂ͐ϋɓI�ɎQ�����Ă��āA�n���b�h����Â������یo�ϊw��̑��ɂ��Q�����ċc�_���킵�Ă���B�܂��ɁA�s���d�l�Ɠ��l�A���ۓI�Ȍo�ϊw�҂̑��肾�����Ǝv���B

�@����͂��̌�A�R�w�@��w�A���ۊ����w�A�V���̍��ۑ�w�̑�w�@�������߁A1987�N�ɂ́A�A���EM�E�G��-�A�O���[�����A�쑽���_�̑ފ��L�O�_�W���C�M���X�̃}�N�~�����Ђ���o�ł����B�uProtection, Cooperation, Integration and Development�v�����ꂾ���A�e�B���o�[�Q����L���h���o�[�K�[��}�C���[�A�V���K�[�A�u�����t�F���u���i�[�Ƃ������A����̈ꗬ�̌o�ϊw�҂���e���Ă���A�쑽�����̌𗬂̐[���ɋ�������ł������B

�@�o�ϗ��_�ւ̍v������͉��������Ă������AECAFE���ł̒n���Ȋ������F�߂��Ă���悤�ȋC�����āA���ꂵ���������B

�@�s���S�������_������_�̗��_�I�ȕ���ōv�������n���b�h���A�l���̌㔼�́A��Ɏ����]�_�ɗ͂𒍂��ł���B���̓_�A�쑽���_���n���b�h�Ɣ��Ɏ����l�����������ЂƂȂ̂ł͂Ȃ����Ɗ����Ă���B�܂�A���_�̂��߂̗��_�ł͂Ȃ��A�����܂ŁA�o�ϖ������̂��߂̌o�ϊw�Ƃ����X�^���X�ł���B

�@�ԏ��v��������̌o�ϊw�҂����A���[���b�p�Ńw�[�Q���N�w������A�Ǝ��́u�����ُؖ@�v�Ƃ����̂�ł����āA��ɁA���یo�ϊw�̕���Ŋ����o�ϊw�҂ł���B

�@����́u��s�`�Ԙ_�v�́A�ꍑ�̗A���E�������Y�E�A�o�̃g�����h���A�o�ϔ��W�̌o���I�ȃ��C�t�T�C�N���Ƃ��đ����A��i����j�̔�Ԏp�ɏd�˂ė��_�����A���݂ł��A�M�Ă���ЂƂ�����قǁA���\�A�����͂̂��闝�_�ƂȂ��Ă���B���A�v���A����͌o�ϔ��W�i�K�ɂ�����u�A����ցv�̓T�^�I�ȃp�^�[�������f�����������̂ƌ�����B�܂��A�n���b�h�́w���یo�ϊw�x�̗��_������ɔ��W�����āA�u�����搔�v�̗��_�������肵�āA���یo�ϊw��̏d���ł��������B

�@�ԏ��v��쑽���_���������オ�A���{�̍��یo�ϊw�E�̑S�����ゾ�������B�Ȃ��A���́A���_�̂��߂̗��_�A�������ƗV�������o�ϊw�ƂȂ��Ă��܂����̂��B�n���b�h�A�쑽���_�A�ԏ��v��̌����u���̌o�ϊw���Ăѕ\���������҂��Ă���B

--------------------------------------------------------------------------------

�T�D�n���b�h���_�̂ЂƂ̉���

�͂��߂�

�@���C�E�n���b�h�i1900-1978�j�̌�����ʂ��āA���A�ڂ��������������Ă���̂́A�ʂ����āA�n���b�h�̋Ɛт����̐��̒��ɂƂ��Ă܂����l��������̂Ȃ̂��A����Ƃ��A���ɁA���l�͎����ߋ��̂��̂ƂȂ��Ă���̂��A�Ƃ����_�ɂ���B���߂āA����̒����ǂݒ����Ă݂āA�܂��܂��A���̐��̒��ŁA����̋Ɛт͉��l�������Ă��Ȃ��Ƃڂ����g�͊����Ă��邪�A�c�O�Ȃ���A����̌o�ϊw��ł́A���ɁA�n���b�h�͉ߋ��̂ЂƂƂȂ��Ă���B

�@1996�N�ɃC�^���A�̃W�F�m���@��w�ŊJ���ꂽ�A�n���b�h�́w�i�C�z�_�x���s60���N�L�O�̃R���t�@�����X�̓��e���A1998�N�ɃC�M���X�̃}�N�~�����Ђ���"Economic Dynamics, Trade and Growth: Essays on Harrodian Themes"�Ƃ����\��Ŋ��s���ꂽ���A�c�O�Ȃ���A�n���b�h�̗��_��S�ʓI�ɍĕ]�����铮���ɂ͂Ȃ�Ȃ������B

�@���̌����̂ЂƂɁA����̗��_�ւ̌��������Ɗ����Ă���BJ.R.�q�b�N�X�̂悤�ɐ��w�ɒ����Ă��Ȃ��������߁A�����o�ϊw�ւ̊�^�����Ȃ������̂�����Ǝv���邪�A����̍l���́A���̂��A���m�ɗ�������Ă��Ȃ������悤�Ɋ����Ă���B

�@�����A���̂��A�����̗��_�̒m����O��Ƃ��Ȃ��ŁA����̒��q��ǂ�ł݂�ƁA���́A�ɂ߂ď펯�I�Ȃ��Ƃ����Ă���悤�ɂ��v����B���̗����͉��Ȃ̂��B

�@�ڗ���Y�́A�n���b�h�́w�V�����o�ϐ���x�́u���Ƃ����v�̒��ŁA�u�n���b�h�͌��݂̗D�ꂽ�o�ϊw�҂̒��Œ��ό^�̌o�ϊw�҂̍Ő�[�Ɉʂ���Ƃ����Ă������낤�B�������Ƀn���b�h�̒���ɂ�J.R.�q�b�N�X��P.�T�~���G���\���ɂ݂���悤�Ș_���̍Ⴆ�͌����Ȃ����A���������A�����̒�������𐳂����c���Ă��钼�ςɂ́A���̌o�ϊw�҂Ɍ����Ȃ��P��������v�Əq�ׂĂ���B�f�l�ڂɂ͐������c�_���A���Ƃ̖ڂɂ͕�����Ȃ��B����ȂƂ��낾�����̂��낤���B

�@���̏��_�ł́A����̍l�����������Љ�Ȃ���A�ЂƂ̉��߂�������B�Ƃ����Ă��A�f�l���l�����n���b�h���߂ł����Ȃ����E�E�E�B�o�ϊw�̐��Ƃ̗��ꂩ�猩����A�������ȉ��߂Ǝv����Ƃ��������Ǝv�����A���e�͂������������B

�n���b�h�̓P�C���Y�̒�q��

�@�P�C���Y�̌����̓`�L�ł���w�P�C���Y�`�x�iThe Life of John Maynard Keynes�j�̒��҂ł��郍�C�E�n���b�h�́A�P�C���Y�i1883-1946�j�̈�Ԃ̈���q�ŁA�P�C���Y�o�ϊw�̐����Ȍ�p�҂ł���ƈ�ʂɍl�����Ă��邪�A�ŋ߁A���s���ꂽ�A�x�]�~�iBesomi�j�����Ҏ[����"The Collected Interwar Papers and Correspondence of Roy Harrod"(2003)��ǂނƁA���̂悤�ȉ��I�ȍl���������������������Ă���悤�ȋC������B

�@�I�N�X�t�H�[�h��w�̃E�H���^�[�E�G���e�B�X�́A���̏��]�_���̒��ŁA���̎�������������A�n���b�h�̓P�C���Y�́w��ʗ��_�x�̑��e�Ɋ��ʂ��Ă��낢��Ə����͂��Ă��邪�A�u�w��ʗ��_�x�̔��W�ɑ��ĉ��炩��͎����I�ȍv�����ʂ����Ȃ������v�Əq�ׂĂ���B�n���b�h�͊ԈႢ�Ȃ��P�C���Y�ɋ߂��ꏊ�ɂ������A�P�C���Y�̐��ݏo�����u�V�����T�O�v�i�L�����v�A���{�̌��E�����A���I���ƁA�s���S�ٗp�A���X�j�������Ē���I�ɉ���J���ċc�_���Ă����u�T�[�J�X�v�̈���ł͂Ȃ������Ƃ����B

�@�n���b�h���P�C���Y�̒�q�ł���Ɠ����ɁA�I�N�X�t�H�[�h��w��F.Y.�G�b�W���[�X�i1845-1926�j�̔ӔN�̒�q�ł��������Ƃ͒��ڂɒl����B�P�C���Y���A����́u�G�b�W���[�X�`�v�i����́w�l���]�`�x�ɍژ^�j�̒��ŁA�u���U�̏I���ɋ߂����ɂȂ�ƁA�ނƌ����ň�т����c�_�����ʂ����Ƃ͗e�ՂȂ��Ƃł͂Ȃ������B�\�\�ނɂ͓��̂ƒ��ӗ͂Ƃ̂����̖�������ʗ������̂Ȃ�������A���ꂪ�N�ƂƂ��ɂЂǂ��Ȃ��āA���Ă��ċC�����̂悢���̂ł͂Ȃ������v�Əq�ׂ����Ƃɑ��ăn���b�h�́u����͂܂������̂ł���߂ł��iAll that is absolutely rubbish�j�v�Əq�ׂĂ���B1967�N�ł̃I�N�X�t�H�[�h��w�o�ϊw���ł̑ފ��L�O�̃X�s�[�`�̒��ł��̓_�ɐG�ꂽ��ŁA�n���b�h�́u�P�C���Y�́A���낢��ȓ_�ł���ɉe����^���Ă����P���u���b�W�̓N�w�҂ł���G.E.���[�A�i1873-1958�j�̉e�����Ă���A���o��`�ҁiintuitionist�j�ł���܂������A����̃G�b�W���[�X�͐����̌o����`�ҁitotal empiricist�j�ł����B��l�͂��̊�{�I�ȓ_�ňقȂ��Ă����̂ł��v�Əq�ׂĂ���A�G�b�W���[�X�̓`���̂��ƂŁA�o�����d��I�N�X�t�H�[�h��w�̌o�ϊw��J�ߏ̂��Ă���B�iWarren Young and Frederic S. Lee, "Oxford Economics and Oxford Economists"�i1993�j��Preface���Q�Ƃ̂��Ɓj

�@�ɓ������͋ߒ��w����ɐ�����P�C���Y�x�i2006�j�̒��ŁA�P�C���Y���w��ʗ��_�x���܂Ƃ߂�ɍۂ��āA�n���b�h�̗��q�_�ɂ��Ă̔�]���u�Ë����āv����Ă��܂����̂͌�肾�����Ƃ��Ĕ��Ă��邪�A������A�P�C���Y�ƃn���b�h�̍l������{�I�ɓ����ł͂Ȃ��������Ƃ��ؖ����Ă���B

�@�n���b�h���G�b�W���[�X�̉e���̂��Ƃŋ�������u�����̌o����`�ҁv�ł������ƍl����ƁA�n���b�h�̗��_���������₷���Ȃ�̂ł͂Ȃ����낤���B

�@�P�C���Y���A�w��ʗ��_�x���܂Ƃ߂�ɂ������āA�P���u���b�W�̌���ΐg���̓��������̍l�������łȂ��A�ʂ̌������������n���b�h�̔�]���ǂ����Ă��K�v�������Ƃ͍l�����Ȃ����낤���B�n���b�h���A�P�C���Y�Ɠ����l���������A�P�C���Y�̐M��҂ł���A�P�C���Y�������Ă��ꂩ���]�����߂邱�Ƃ͂Ȃ������̂ł͂Ȃ����Ǝv���B

���w�\�z�̕K�R��

�@��ʂɁA�u���v�Ƌ����̗��_�v�ő�\�����`���I�Ȍo�ϊw�́A���̏����i�l�̏�����n�D���j�̂��ƂŁA�����g�̉��i�̌n���ł����Ă���Ƒz�肵�Ă���B�����́A���݂ł́A��ʂɌo�ϐÊw�ƌĂ�Ă��邪�A�n���b�h�́A1936�N�Ɋ��s�����w�i�C�z�_�x�̏����̒��ŁA�u�����������݂������A�Љ�̎��{�ʂƎЉ�̏����擾�\�͂Ƃ́A�������Â��Ȃ���Ȃ�Ȃ����A���̐����̗v����Êw�I����̒��Ɍ��o�����Ƃ��ł��Ȃ��v�Əq�ׂĂ���B

�@����̌����u�������v�Ƃ͎��{���Օ��������������������z�������Ă���B�Êw�ɂ����Ă��A�c�_�������ƗV�����Ȃ��悤�ɁA�e�l�̍s���̂ЂƂ̌^�Ƃ��āA�l�́A���������̒��~�i�����̒��������Ɍ�����ꂽ�����������������́j���s�����̂Ƒz�肵�Ă���B�P�C���Y�̗��_�ɂ��A���~�����݂���A��`���炻��Ɠ��z�̓��������݂���B�����������݂���A�Љ�S�̂̐��Y�\�͂͑������Ă���͂��Ȃ̂ŁA�Êw�őz�肵�Ă���悤�ɁA�������̏�����z�肷�邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B�܂�A���~�����݂���Ƒz�肷��ȏ�A���Y�\�͂��₦�������������邱�Ƃ�z�肵�Ă��Ȃ���A�_���I�ɐ����I�łȂ��ƃn���b�h�͍l���Ă����B��������A��茻���I�Ȍo�ϊw���\�z����ɂ́A�����̑������A�܂�A�o�ϐ��������̂��̂����肷�闝�_�̕K�v��������Ƃ���͍l����悤�ɂȂ����B

�@�n���b�h�́A���̌�A1939�N�́w�G�R�m�~�b�N�E�W���[�i���x����́u���ԗ��_�̈ꎎ�_�i"An Essay in Dynamic Theory"�j�v�Ƃ����o�ϐ������_�̋L�O��I�Ș_���̒��ŁA

�@(1) ���~�iS�j�́A��ɁA�����z�iY�j�̑傫���ɉ����Č��܂�A

�@(2) �����iI�j�́A��ɁA�����̑����z�̑傫���ɉ����Č��܂�A

�@(3) ����I�ɂ݂�ƁA�����͒��~�Ɠ������B

�Ƃ�����{�I�ȊW�����ƂɁA

�@S=sY�AI=C��Y�AI=S�Ƃ�����������A

�@�o�ϐ�����G�i=��Y/Y�j=s/C

�@�Ƃ����W�������o�����B�is�͏����̒��Œ��~����銄���AC�͓����Ə����̑����z�Ƃ̊����B��҂̊W�́A��Ɂu�����x���q�܂��͌W���v�ƌĂ��悤�ɂȂ邪�A�w�i�C�z�_�x�ł͒P�Ɂu�����[�V�����i�W�j�v�Ƃ���͌Ă�ł����j

�@����́A����G���u�����������ithe actual rate of growth�j�v�ƌĂ�ł��邪�A����G�̒l�́A���̎��X�̌o�Ϗ�ɂ�蓖�R�̂��ƂȂ���ϓ�����B�]���āAG���ς��As�܂���C�̒l���ς���Ă���͂��ŁAs�i���~���j��C�i�������A��Ɂu���{�W���v�ƌĂ��悤�ɂȂ����j�����ł���Ƃ͑z�肳��Ă��Ȃ��B

�@�n���b�h�́A�e�o�ώ�́i�ƌv���Ɓj����������s��C�����݂���ƍl���āA���ꂼ��Asd�i�]�܂������~���j�ACr�i�K�v�Ƃ���铊�����j�Ƃ����T�O�����A����炪��������A�������A�Љ�S�̂�S=I�Ƃ������s��̋ύt���������ꂽ�Ƃ��̐������Ƃ��āu�ۏؐ������ithe warranted rate of growth�j�vGw������B

�@Gw=sd/Cr

�@���ꂪ�A���w�̊�{�������ƌĂ����̂ŁA�n���b�h�́A����Gw��G�̑召�W�ŁA�e�o�ώ�̂̍s���p�^�[���������BGw>G�̏ꍇ�Asd>s�A�܂��́ACr<C�Ƃ����W���l�����A�ƌv�͖]��ł����������~�����Ȃ��̂ŁA��蒙�~�𑝂₷�i��������j�悤�ɍs�����A��Ƃ́A�K�v�Ƃ���铊�����������������Ă��܂����Ɗ����A�����z���팸���悤�ƍs������ƍl�����B���̌��ʁA�����̐������iG�j�́A�v�X�A������X�������܂�AGw��G�̘����͂���ɍL����ƍl�����B���ꂪ�L���ȃn���b�h�́u�s���萫�̌����iInstability Principle�j�v�ł���B

�@�e�o�ώ�̂��A�v��𗧂ĂȂ��璙�~�Ⓤ�����s���Ă���ƍl����ƁA���̂悤�Ș������̂��̂����̔�������̂��^����������������Ǝv���邪�A��Ƃ��ݔ��������s���A���Y�ʂ��������Ƃ��Ă��A�v�����������i�����ꂸ�ɍɂ��������Ƃ����́A�悭����b�ł���B�Œ莑�Y�̂ق��ɍɓ��̗������Y���o�ϊw�ł����u���{�v�̍\���v�f�ł��邩��A���{�̑������ł��铊������������B�]���āA�u����I�ɁvCr<C�ł���Ɗ�Ƃ������邱�Ƃ͂悭���邱�Ƃł͂Ȃ����낤���B�ƌv�̏ꍇ�́A��ɁA�������v������������������A�\�z���Ȃ������x�o�����������肵�āAsd>s�Ɣ��f���邱�Ƃ�����Ǝv����B

�@�܂��A�n���b�h�́A���Ƃ��AGw=G���������ꂽ�Ƃ��Ă��A�Љ�S�̂��œK�ȏƂ͌���Ȃ��ƍl�����B����́A�e��Ƃ�ƌv���炪�]�܂������Y�����i���v�ɑ�j�������i���p�ɑ�j���s�����Ƃ��Ă��A�K���������S�ٗp�����������Ƃ͌���Ȃ��Ƃ����P�C���Y�̍l���ɉ����Ă���B�Љ�S�̂��œK�ɂȂ�ɂ́A���Ȃ��Ƃ��A���S�ٗp����������ĂȂ���Ȃ�Ȃ��B�l���̑�����Z�p�v�V���l���ɓ����ƁA���S�ٗp���B�����ꂽ�ꍇ�Ɏ�������鐬���������݂���ƍl������B���ꂪ�A�n���b�h�́u���R�������ithe natural rate of growth�j�vGn�ŁA���{�́A�o�ϐ�����s�������ŁA����Gw��Gn�ɋ߂Â���K�v��������Ɛ������B�n���b�h��1973�N�ɏo�ł����w�o�ϓ��w�x�ł́AG��Gw��Gn�̑召�W����A�g����`�I����̉e���Ƃ��̐��ڍׂɋc�_����Ă���B

�@�����̌o�ϓ��w�̋c�_���u�e���̌o�ϐ���Ɋւ�������ɂ��Ă̍��Ӂv�ɂȂ邱�Ƃ��n���b�h���g�͖]��ł������A�c�O�Ȃ���A���̂悤�ɂ͂Ȃ�Ȃ������BGw�̊T�O���Ȃ��Ȃ����̌o�ϊw�҂ɗ�������Ȃ��������ƂƁAGw��Gn�̎��ۓI�ȑ���̍�����Ђ����Ă����悤�ȋC������B

�ۏؐ������̊T�O�̓��

�@�č��̃m�[�x���o�ϊw��҂̃��o�[�g�E�\���[�́A1956�N�Ɍ��\�����_���u�o�ϐ������_�ւ̈��^�v�̒��ŁA�n���b�h���W�J�����u�s���萫�����v��Gw��Gn�Ԃ̂��̂ƌ��������ɁA����ɁA�n���b�h�̋c�_���u���{�W���iCr�j�v�̍d������O��Ƃ��Ă���Ǝv�����݁ACr�̍d������r���������_��g�ݗ��āAGw��Gn����v����\����Ꭶ���A�n���b�h�́u�s���萫�����v�͌���Ă���Ɠ����t�����B���̂��Ƃ��A�n���b�h���_�̐��i������t���A���̌�̌o�ϊw�̋��ȏ��̋L�q���e��c�߂Ă��܂����B

�w�G�R�m�~�b�N�E�W���[�i���x���̕ҏW���������P�C���Y�́A�n���b�h��"An Essay in Dynamic Theory"�̑��e�ɂ��Ă̂��Ƃ�̒��ŁA�u�M�Z���w�ۏ��ꂽ�iwarranted�j�x�Ƃ����p��������͔̂��ɂ����v�Əq�ׂĂ��邪�A�s�O�[�ɏo���ꂽ�莆�i1939�N6��15���j�̒��ŁA�u�n���b�h�̘_���ɂ��Ăł����A���̘_�����A�킽���������ӂ������̂Ɏt�����Ƃ����_���̒��ɂ́A�ǂ����A�܂߂Ȃ��ł������������v�Əq�ׂĂ���A�P�C���Y���g���n���b�h�̋c�_���Ō�܂ŗ����ł��Ȃ��ł����B

�u�ۏؐ������v�́A��Ƃ̖]�ޓ������iCr�j�Ɗ�Ƃ�ƌv�̖]�ޒ��~���isd�j�����A�Љ�S�̂Ƃ���S=I�i���s��̋ύt�j�����������������ł��邩��A����Ӗ��́u�ύt�������v�ƌ�����B�B���ȁu�ۏ��ꂽ�v�Ƃ����p����u�ύt�v�Ƃ����p����g���Ă��悳�����ȂƂ��낾���A�n���b�h�́A�u�ύt�v�Ƃ����p����g���ƁA����Ɍ����Ă̕s�f�̓������z�肳���Ǝv�����̂��A���܂Ōo�ϊw�Ŏg�p���ꂽ���Ƃ��Ȃ������u�ۏ��ꂽ�v�Ƃ����p����g�����B

�@���̍\���v�f�͊e�o�ώ�̂��]�ޗ��ł��邩��A�u���O�I�ȁv�T�O���Ǝv������A�u���O�iex ante�j�v�u����iex post�j�v�Ƃ������_���猩��ƁA�u�ۏؐ������v�͖��炩�Ɂu����I�ȁv�T�O�ł���A���̂��Ƃ��A�܂��܂��A�u�ۏؐ������v�̗����������Ă���B

�@�����ʂ�ɉ����ƁA���ꂪ�u�ۏ��ꂽ�v�������ł���Ȃ�A�u�������ꂽ�v�������Ɠ������ƍl�����Ȃ����Ȃ��̂ŁA�\���[�̂悤�Ɂu�ۏؐ������v�Ɓu�����������v���������ƌ�����Ă��܂��̂������Ȃ����Ƃ͂Ȃ��B

�@�n���b�h�́A����ꎞ�_�i���Ƃ��A�����⌎�����_�j�ŗ����~�܂��ċƐт��������Ă����Ƃ�ƌv�i�l�j��z�肵�Ă���B�ڂ̑O�ɏo���ꂽ�u�����������v�Ƃ����u�Ɛсv�����Ȃ���A�K�ȓ������⒙�~���͂�������ׂ��������Ɣ��Ȃ��A���̐��Y�����s�������߂悤�Ƃ��Ă���B���̎��_�Ŋ�ƂȂ����ƌv���]�܂��������ƍl�����u�������v�u���~���v��Cr��sd�ł���A�e��̂����Y�s�������s�����N�����O�ɗ��Ă�u���O�I�ȁv�T�O�ł͂Ȃ��̂ł���B

�@���������ACr��sd�Ƃ������l�����݂���̂��ǂ����Ƃ������^��͂��邩������Ȃ����A�����z�������̑����z�Ɉˑ����A���~�͏����z�Ɉˑ�����ƍl����ƁA�c�_�̒P�������邢�͑�ꎟ�I�ڋ߂Ƃ��Ă͊Ԉ���Ă��Ȃ����A��L�̊�Ƃ�ƌv�̍s���������Ă��������Ƃ��v���Ȃ��B�ނ���A���o�[�g��\���[���A���̐������_�̍���ɂ����Ă����A�J���iL�j�⎑�{�iK�j�Ƃ������Y�v�f���C���v�b�g����Ə����iY�j���A�E�g�v�b�g�����Ƃ���u���Y���v�̕����A�o�ώ�̂̍s���������Ȃ����I�Ȑݒ�ł͂Ȃ����Ǝv����B

�n���b�h�̓@

�@1969�N7��19�����̉p���w�G�R�m�~�X�g�x���̓������ɁA�u�n���b�h�̓@�v�Ƒ肷��n���b�h�̓������f�ڂ��ꂽ�B��ɁA�n���b�h���g�����̒����w�o�ϓ��w�x�i1973�j�̑�6�́i�u�C���t���[�V�����v�j�̒��ł��̓��e���Љ�Ă���B���ۂɂ��̘_���ɎQ���������c���F���ɂ��ƁA���̓��������ƂŁA�u���̌㐔�T�Ԃɂ킽���āA�w�G�R�m�~�X�g�x����Ő������̔��Θ_���ĂыN�������B���̂قƂ�ǂ́A�����̐����I�ȃ}�N���o�ϊw�̗��_���J��Ԃ������̂ł���A�����f��I�ȃg�[���ɂ�������炸�A����n���b�h�̖���N�ɂ͓����Ă��Ȃ������v�Ƃ����B

�@�n���b�h�̖���N�Ƃ́A��́A���������̂��B�o�ς͋����\�͂��Ă���ꍇ�ƁA�����\�͈ȉ��̏ꍇ�ł́A�������Z����̈����߂ɂ�鑍���v�}���o�ςɗ^������ʂ��قȂ�Ƃ����̂����ꂾ�����B�P�C���Y�o�ϊw�ł́A�����v�������\�͂��Ă���ƁA�C���t���E�M���b�v���������ĕ����͏㏸���A�����v�������\�͈ȉ����ƁA�f�t���E�M���b�v���������A���Ƃ���������B�ʂ����āA�f�t���E�M���b�v���������Ă���Ƃ��ɁA�����͉�����X���ɂ���̂��낤���B

�@�����v�������\�͂��Ă���ꍇ�́A�C���t���E�M���b�v���������A�ʏ�A���������グ���ʂ������Ă��邽�߂ɁA���v�̍팸�́A�����㏸�̗}���ɑ��Č��ʂ��o���ƍl������B�Ƃ��낪�A�n���b�h�ɂ��ƁA�����v���������������\�͈ȉ��̏ꍇ�́A���̌��ʂ��o��Ƃ͌���Ȃ��Ƃ����B��ʂɐ�i���ł́A�u�K�͂̌o�ςɕ����Ă�����̃E�F�[�g���傫���̂ŁA���v�̍팸�͐��Y�̎����P�ʔ�p�������グ�A�����㏸�������炷�X���������ƂƂȂ�v�Ƃ����B����́A���̓����̒��Łu�����ŏq�ׂ�ꂽ�A�܂葍���v�������\�͂��z���Ă���ꍇ�Ƌ����\�͈ȉ��̏ꍇ�̊ԂɋN���肤�邱�Ƃ́A�@�������͑Η����������Ȃ�A�o�ϗ��_�̂قƂ�ǂ̋��ȏ��Ƒ�w�ł̍u�`�����肷��K�v������v�Əq�ׂĂ���B

�@�����v�E�������́A����̃}�N���o�ϊw�ł́A�ݕ��z�Ŏ�����Ă��邪�A�P�C���Y�́A�w��ʗ��_�x�̒��ł́A�����v�̌ٗp�n�o���ʂm�ɒ�`���邽�߁A�u�����P�ʁiwage unit�j�v�ő����v�E��������\�������B���̂��߁A�������̂��̂̍����ɔ��������㏸�̌��ۂ��A���̌o�ϗ��_�ł͐������ł��Ȃ��Ȃ��Ă��܂����B�n���b�h�͌�Ɂw�o�ϓ��w�x�̒��ŁA�u�w��ʗ��_�x�ł́A���i�ւ̑��̖��m�Ȍ��ʂƋ�ʂ��ꂽ�Ɨ��̌��ʂƂ��āw�ݕ��_�x�ł���قǖ��m�Ɍ��ꂽ�R�X�g�E�v�b�V�����قƂ�ǎp�������Ă���B���̂��Ƃ́A���̍l���ł́A���̌�̗��_�I���W�A���������Ă܂�����̏�ɂ��A�s�K�ȉe�����c�����̂ł���v�Əq�ׂĂ���B

�@�P�C���Y�́u�����P�ʁv�i�P�J���P�ʁA�܂�A�ʏ�J���̂P���Ԃ̌ٗp�̉ݕ������j�́A���̑���̓�����炩�A���̌�̃}�N���o�ϊw�ł͂܂������̗p����Ă��Ȃ����A���Ƃ��A�ݕ��P�ʂ̏W�v�ʂł����Ă��A���������⒙�~�Ƃ������W�v�ʂ����ł́A�n���b�h�̌����u�R�X�g�E�v�b�V���v�̏𗝘_�I�ɐ������邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B

�@�R�X�g�������������グ��u�R�X�g�E�v�b�V���E�C���t���[�V�����v�i�ȉ��A�u�R�X�g�E�C���t���v�j�Ǝ��v���߂ɋN������u�f�}���h�E�v���E�C���t���[�V�����v�i�ȉ��A�u���v�C���t���v�j�Ƃ����p�ꂻ�̂��̂́A�n���b�h�������������̂ł͂Ȃ����A����́A��т��ăR�X�g�E�C���t���̏d�v���ƁA�����㏸�ɑ��ċ@�B�I�Ɏ��v�}������s�������S���҂ւ̕s�����q�ׂĂ����B�R�X�g�E�C���t�����������Ă���ꍇ�ɁA����ł́A�����S���҂͉��������炢���̂��B�����v�������\�͈ȉ��̏ꍇ�Ɏ��v�}��������{����ƁA���̂悤�ȏꍇ�A�����āA�����͏㏸����B���̏ꍇ�̑Ώ����@�Ƃ��āA�n���b�h�́A���{�����ڏ����ɉ������u��������iIncomes Policy�j�v�������Ă���B�A�����J���A�P�l�f�B�哝�̂Ɏ���ɍs�����u�K�C�h�|�X�g����v�����̑�\�Ⴞ���A�@�I���ّ[�u�܂Ő��荞�ނ̂͌����ɂ͓���A���̌��ʂ̊m�����⑦���������߂邱�Ƃ��ł��Ȃ��Ƃ�����_������B

�@�܂��A���鐻�i�̎��v�̑����ɂ��ꕔ�̌��ޗ��̉��i���M����������ƁA���̌��ޗ����g���Ă��鑼�̐��i�̉��i���������邪�A����́A�R�X�g�E�C���t���ł���A���v�C���t�����R�X�g�E�C���t����U�����邱�Ƃ����肤��B�]���āA�����̐��E�ł́A���v�C���t���Ȃ̂��A�R�X�g�E�C���t���Ȃ̂��A���f�ɖ������Ƃ����肤��B

�@���̂悤�ɁA�n���b�h�̒�N�������́A�܂��A���낢��Ɩ����c���Ă��邪�A�����S���҂́A�����v�������\�͂��Ă�����A�܂��́A����ȉ��̏Ȃ̂��A���m�ɔ��f�������A�������o�ϐ���𐄐i���ׂ��Ƃ̃n���b�h�̈ӌ��Ɏ^������ЂƂ͑����̂ł͂Ȃ����낤���B

�N�w�ƌo�ϊw�̐ړ_

�@�o�ϊw�҂ł���n���b�h���N�w�����������ƕ��������قȊ������邩������Ȃ����A���́A�t�̃P�C���Y���w�m���_�x�i"Treatise on Probability"�j�Ƃ����N�w�������s���Ă���B1956�N�Ƀn���b�h�́A"Foundations of Inductive Logic"�i�u�A�[�@�_���̊�b�v�j�Ƃ����N�w�����}�N�~�����Ђ��甭�\�����B�������A�N�w�҂����̔����͗₽�������B�Ƃ����A�قƂ�ǁA�c�_�ɏ�邱�Ƃ��Ȃ������B���̓_�A���b�Z�����e�������ƒ����ŏq�ׂ��P�C���Y�̏ꍇ�Ƃ͈قȂ�B

�@�P�C���Y�́w�m���_�x�́A���̏�������A���ł��A�ߑ�̓��v�w�I�Ȋm���_�̋��ȏ����o�ł����ƌ������Ă�����������邪�A���̏��́A������A�u�N�w�I�_���w�v�̌������ł���A���̍��{�I�ȖړI�́u�A�[�@�̑Ó����v�̏ؖ��ł������B���̈Ӗ��ŁA�n���b�h�͎t�̃P�C���Y�̌�𒉎��ɒǂ��Ă���悤�Ȉ�ۂ��邪�A���҂̖��ӎ��́A���̌o�ϊw�̈Ⴂ�Ɠ��l�A�قȂ��Ă����B

�@�P�C���Y�́A����A�Ɩ���B�̊ԂŁA����A���N�������ꍇ�ɖ���B���N���肤����x���u�m���v�ƒ�`�����B�ŋ߂ł́A���v�I�ȁu�m���v�Ƌ�ʂ��邽�߂Ɂu�W�R���v�ƌĂԏꍇ�����邪�A�Ԃ��āA�P�C���Y��n���b�h�̍l������ɂ������Ă���B�P�C���Y�́A��ɁA�s�m�������ɂ�����c�_���ǂ̂悤�ɐi�߂Ă������ɋ������������B����́A�w��ʗ��_�x�őz�肵�Ă����ƉƂ́A��ɁA�u�s�m�����v�̂��ƂŌ��f��������������Ȃ��Ƃ��������F�����痈�Ă���悤���B

�@����A�n���b�h�́A�����ƁA�����ȍl���ŁA�u��㈖@�iDeduction�j�v�Ɓu�A�[�@�iInduction�j�v�Ƃ����`���I�Ș_���w�̗��ꂩ��A�ߔN�̌o�ϊw���̎Љ�Ȋw�ł́u��㈖@�v�d���̗���Ɍx����炵�Ă���B

�@��㈖@�́A��ʓI�Ȗ@������ʓI�Ȍ��_���o�����@�����A����A�A�[�@�́A�X�̎�������A��ʓI�Ȗ@�����o�����@�ł���B�S���̖��m�Ȑl�Ԃ�O��ɍl����ƁA�����̐��E����m����̂́u�A�[�@�v�����Ȃ��B���̒m����B��̌���ł���u�A�[�@�v�̑Ó������ؖ�����Ȃ��̂́A�w���A������Ȃ��ƍl�����B

�@�W�����E���b�N�́A���܂�Ȃ���ɕ����𗝉�����́A�u�����ϔO�iInnate Ideas�j�v������Ƃ������Ƃ͂Ȃ��Əq�ׂ����A�n���b�h�����̍l���P���Ă���B���܂ꂽ����̐Ԃ�V���A���X�ɍl����g�ɂ��Ă����ߒ����l�����ꍇ�A�m���̌���́u�A�[�@�v�����Ȃ��A���̂��߂ɂ��A�A�[�@�̘_���̑Ó����̏ؖ����K�v�ł���ƃn���b�h�͍l�����B

�@�n���b�h�����Ƃ����I�N�X�t�H�[�h��w�ł̋���ے��ׂ�Ɩʔ����B���Ƃ��ƁA�u�ÓT�w�ȁiGreats�j�v�ƌĂ��w�Ȃ������āA�M���V�����e����̕��ƕ���ŌÑ�̓N�w���w�Ԃ悤�ɂȂ��Ă����B���̌�A����̗���ɍ��킹�āu���j�w�ȁv��u�ߑ�w�ȁiModern Greats�j�v���p�ӂ��ꂽ���A�u�ߑ�w�ȁv�́APPE�Ƃ��Ăꂽ�B����́A"Philosophy, Politics and Economics"�̗��ŁA�����ł��A�N�w�iPhilosophy�j���܂܂�Ă���B���Ȃ݂ɁA�n���b�h�́A�I�N�X�t�H�[�h��w�ŁA���́u�ÓT�w�ȁv�Ɓu���j�w�ȁv�Ŏ�Ȃ�����Ă���B

�@���{��Łu�N�w�v�Ə����Ɛ����w��o�ϊw�Ƃ͖����̋��Ȃ̂悤�Ɋ����邪�A���Đl�ɂƂ��āA"Philosophy"�Ƃ́u�l�ԂƂ��Ă̍l�����v�i���Ȃ݂ɁA�W�����E���r���\����"Economic Philosophy"�́u�o�ϊw�̍l�����v�ƖM��Ă���j�ł���A������w���i�߂Ă�����őO��ƂȂ�l�����ł������B������A�����w��o�ϊw�́A�ނ���u���p�N�w�v�Ƃ������Ӗ������ő������Ă����B

�@�P�C���Y�Ȍ�A�o�ϊw����������g������㈑̌n�Əo���オ���Ă����ɂ�A�X�̎�������o�ϖ@���Ƃ�������ʓI�Ȗ@�����o���Ă����u�A�[�@�v���y������Ă��������ɁA�n���b�h�͌x����炵�Ă����̂ł͂Ȃ����낤���B

�@�P�C���Y�����_�ߒ��ł́u�N���肤����x�v�i�܂�u�m���v�j���d�����Ă����̂ɑ��A�n���b�h�́A�A�[�@�̑Ó������̂��̂���ɂ��Ă����B���������āA�u�i�N�w�I�j�m���v�̐V���_�Ƃ����_�Ɋւ��ăn���b�h�̋c�_���l����ƁA���̉͏[���Ɏ�����Ă��Ȃ��B�������A�u�A�[�@�̑Ó����v�̏ؖ��Ɋւ��ẮA������x�̊w��I�ȍv�����ł����̂ł͂Ȃ����Ǝv���B

�o���̌���

�@�n���b�h�����́u�A�[�@�̑Ó����v�̏ؖ��Ƃ��ėp�ӂ����̂��A����̌����u�o���̌����iThe Principle of Experience�j�v�ł��邪�A�Ƒn�I�Ș_�ؕ��@�ł����������߂ɁA���I�ȓN�w�҂��疳������邱�ƂƂȂ����B����͈�̂ǂ̂悤�Ȃ��̂������̂��B

�@����́A���̐��̒��ɂ͘A����������Ƃ����O��c�_���n�߂�B�u���������Z��ŗ������E���A�������܂�ł���܂���ł�����A�ǂ�ȕ��@��p���Ă��A���E�ɂ��ĉ����̒m���������Ȃ������ł��傤�v�ƁA����́w�Љ�Ȋw�Ƃ͉����x�Ƃ��������̒��ŏq�ׂĂ���B�u�A�����v�Ƃ����ƕ�����ɂ������A�v����ɓ������ۂ��Č����邱�ƂŁA����A�Ƃ����O��̂��Ƃ�B����������Ƃ����ʂ̎��ۂ����x���Č�����Ƃ��납��AA�Ȃ��B�ł���Ƃ�����ʓI�Ȗ@���A�܂�m���邱�Ƃ��ł����ŁA���̂悤�Ȏ��ۂ̍Č����S���Ȃ����E�ł́A�����A�m���͓����Ȃ��ƃn���b�h�͍l���Ă���B

�@�n���b�h�́A���̂悤�ȁA����A�������܂ށu�A���́v�𗷂��Ă��闷�s�҂̗���ɗ����ċc�_��i�߂Ă���B���̗��s�҂͂��́u�A���́v���ǂ��܂ő����̂��A�ǂ̂悤�ȑ傫���Ȃ̂����ɂ��ĉ��̒m�����Ȃ��u���S�ɖ��m�Ȑl�iHomo Ignorans�j�v�ł���Ƃ����O��ɗ����Ă���B���̘A���̗̂��s�́A�����ߋ�����A�ȂƑ��������ւƐL�тĂ����B

�@���̍ŏ��̊�_��A�_�Ƃ��A���̗��s���I�����鎞�_�A�܂�A�A�������r�ꂽ���_��B�Ƃ���ƁAAB�������̗��s�̑S�H���������B���̗��s�҂́A����AB��̂ǂ����̎��_���痷�s���J�n���A���̘A�������������ǂ����Ƃ���������Ă����B�n���b�h�́A����AB���iX+1�j�����ɋϓ��ɕ������A���̒P�ʂ��Ƃɗ��s�҂��u�A�����������Ă��邩�v�Ƃ̖₢�����ꍇ�ɁA�������������Ԃ��Ă���u�m���v����ɂ���B

�@�@�}�P�A�w�A�[�@�_���̊�b�xp.56���̘^�i�A���AABCDEF�̋L���͍̘^�҂��NjL�j

�@������AB�Ɠ��������̏c��AC�������ƁAABCD�̐����`���o���オ��B�����́A����̐��A�c���ʼnߋ����珫���ɓn���ė��s�҂��m�F�����Ă��������̐���\���B���̗��s�҂��m�F���Ă��錻���_��P�_�Ƃ��A��������AB�ɕ��s���Đ��������A�Ίp���Ƃ̌�_��Q�Ƃ���ƁAPQ�͍��܂łɘA�������������Ƃ����������������Ԃ��Ă��������AQS�͏����̓����̐��������B���̗��s�ɏI���A�܂�A�A�������r���Ƃ�������Ƃ���ƁA���̏ꍇ�ɐ������������Ԃ��Ă���m���́AX/(X+1)�ƂȂ�B

�@���̗��s�҂��A�A���̗̂��s�̒��ŁA����������������m���́AQS�ԂŐ�����������m���ł��邪�A�n���b�h�́A���̗��s�҂�QS�i�����̓����j��QR�i�����������̓����j�̔䗦�iQR/QS�j���A���̂��̂��̂̒������m�邱�Ƃ��ł��Ȃ̂ŁA������m���Ɏg���ׂ��łȂ��Ƃ��āA��AEF����ADB�̔䗦�����߂�m���ƂȂ�ׂ����Ƃ����B���̒l���v�Z����ƁAX2/(X+1)2�ƂȂ�B���ꂪ��������A�A���̂��o�߂��鎞�ԁiX�j��������Β����قǁA���̊m���͍����Ȃ�B

�@�n���b�h�̋c�_�͂��̂悤�ɁA���Ȃ荞�ݓ����Ă͂��邪�A�v����ɁA���鎖�ۂ��Č�����p�x������������قǁA���̊m���͍����Ȃ�Ƃ������ƂŁA����Ӗ��ł́A�펯�I�Ȍ��_�ł͂Ȃ����v���B�n���b�h�͂��̂��Ƃ��u�A���̂̊m�������̖@���ithe law of increasing probability of continuance�j�v�ƌĂсA���ꂱ�����u�o���̌����v�ł���ƌ����B���̋c�_�̒��Ńn���b�h�́A���̘A���̗̂��s�̒[�ɂ���\���́u���肻�����Ȃ��iunlikely�j�v�ƍl���A��L��X�̒l������Ȃ��傫�Ȓl�ƂȂ邱�Ƃ�z�肵�Ă���B

�@����́A�@�A�������Ȃ�����̐��̒��̌ʂɎ��ۂ����ʓI�Ȗ@���i�m���j�͓����Ȃ��A�A���̘A�������������鎞�Ԃ�������Β����قǂ��̊m���͍����Ȃ�M�����͑����A�B���̈Ӗ��ŁA�A�[�@�̍ł����{�I�Ȏ葱���́A�\�ʓI�Ɉ�v���鎖������������Ɏ������Ĉ�ʓI�Ȍ��_�ɓ����u�P�������@�ithe method of simple enumeration�j�v�ł���Ƃ̌��_�ɒB�����B

�o���d���̌o�ϊw�����߂�

�@�����̌o����`�҂ł�����F.Y.�G�b�W���[�X�̂��ƁA�o�����d�������o�ϊw��g�ɂ����n���b�h�́A��т��Č����̂��܂��܂Ȏ��ۂ���O�O�Ɏv�����d�ˁA����ʓI�ŕ��ՓI�Ȍo�ό����̎��������߂Ă����B���̂ЂƂ̗Ⴊ�u�n���b�h�̓@�v�ƌĂ���N�ł͂Ȃ��������B����́A�܂��ɁA��Ō��y�����u�A�[�@�v�̎葱�����u���p�N�w�v�ł���o�ϊw�ɓK�p���Ă����Ƃ����Ă����B

�w�o�ϓ��w�x�̍ŏI�͂ŁA�n���b�h�́A����A�o�ϊw�҂��Ȃ��ׂ����ƂƂ��āA�ȉ��̂悤�ɏq�ׂĂ���B

�u�܂����ɁA�����͌o�ϓ��w�̊�{�����ɂ��āA�A���t���b�h�E�}�[�V�����ƃp���[�g���莮�����A�̂��Ɂu�s���S�����v�̗��_�ɂ���ďC�����������~�N���Êw�̌���������{�Ƃ��āA���ӂ̐������͂���K�v������Ƃ������Ƃł���B���ɁA���̌�������h��������̂Ƃ��āA�e���̌o�ϐ���Ɋւ�������ɂ��č��ӂ̐������͂���K�v������Ƃ������Ƃł���B�e��̐�����J�n����ɂ������Č��\���ꂽ���_�Â�������ƁA����o�ϓ��w�̎��_���S���������Ă���̂��킾����ł���B��O�ɁA�����čŌ�ɁA�����́A���w���_�Ƃ��̎��H�I���p�ƂɊ֘A���鎖���̗����]��������@���m������K�v������Ƃ������Ƃł���B�����܂ŁA�ō��̐����S���҂ɂ���Ď����ꂽ����̐����Ɨ��R�Â��́A���ɕs�\���Ȃ��̂̂悤�Ɏv����v

[�Q�l����]

1.Besomi, Daniele(ed.), The Collected Interwar Papers and Correspondence of Roy Harrod", 2003

2.Eltis, Walter, "Roy Harrod and the Keynesian revolution: his newly published correspondence", The European Journal of the History of Economic Thought, 2005

3.Harrod, Roy, "The Trade Cycle: An Essay", 1936�i�{��`��A���h���w�i�C�z�_�x���m�o�ϐV��ЁA1955�N�j

4.Harrod, Roy, "An Essay in Dynamic Theory", The Economic Journal, 1939

5.Harrod, Roy, "Memory", Mind, 51, 1942

6.Harrod, Roy, "Towards a Dynamic Economics", 1948�i���������Y�A��ؗȈ��w���Ԍo�ϊw�����x�L��t�A1953�N�j

7.Harrod, Roy, "Induction and Probability", Philosophy, 26, 1951

8.Harrod, Roy, "The Life of John Maynard Keynes", 1951�i����J��\���w�P�C���Y�`�x���m�o�ϐV��ЁA1954�N�j

9.Harrod, Roy, "Foundations of Inductive Logic", 1956

10.Harrod, Roy, "Towards a New Economic Policy", 1967�i�ڗ���Y�Ė�w�V�����o�ϐ���x�|�����X�A1969�N�j

11.Harrod, Roy, "Sociology, Morals and Mystery",1972�i���������Y��w�Љ�Ȋw�Ƃ͉����x��g�V���A1975�N�j

12.Harrod, Roy, "Economic Dynamics", 1973�i�{��`���w�o�ϓ��w�x�ۑP�A1976�N�j

13.�ɓ������w����ɐ�����P�C���Y�|�������E�T�C�G���X�Ƃ��Ă̌o�ϗ��_�|�x��g�V���A2006�N

14.Keynes, John Maynard, "A Treatise on Probability", 1921

15.Keynes, John Maynard, "Essays in Biography", 1933�i�F�J���v�A��쒉�j��w�l���]�`�x��g���X�A1959�N�j

16.Keynes, John Maynard, "The General Theory of Employment, Interest and Money", 1936�i����J��\���w�ٗp�E���q����щݕ��̈�ʗ��_�x���m�o�ϐV��ЁA1941�N�j

17.���c���F�u�w����_���x�őf����݂��n���b�h���̎v���o�|�C���t���ƕs���̋����ɐV���_�|�v�w�G�R�m�~�X�g�x1991�N9��10����

18.Moggridge, Donald(ed.), "The Collected Writings of John Maynard Keynes Vol.XIV The General Theory and After", 1973

19.Rampa, Giorgio, Luciano Stella and A. P. Thirwall(ed.), "Economic Dynamics, Trade and Growth: Essays on Harrodian Themes", 1998

20.�֓����q�u�n���b�h�́w�o���̌����x�ƋA�[�@�F�P�C���Y�̋A�[�@�Ɣ�r���āv�w�o�ϊw�j�w��N��x��39���A2001�N

21.Solow, Robert, "A Contribution to the Theory of Economic Growth", Quarterly Journal of Economics, 1956�i�������v�A�_�J�`���A�얔�M�Y��w���{�E�����E�Z�p�i���x�|�����X�A1970�N�j

22.Young, Warren, "Interpreting Mr Keynes - The IS-LM enigma", 1987�i�x�c�m�O�A������P��wIS-LM�̓�|�P�C���Y�o�ϊw�̉𖾁x����o�ŁA1994�N�j

23.Young, Warren and Frederic S. Lee, "Oxford Economics and Oxford Economists", 1993