キャブレターのベンチュリー部に、スプレーバーというパイプが

突き出ており、その中を燃料が通っているのですが、

圧力が低くなるところに突き出ているので、その負圧で、タンクから

燃料を吸い出すことができるのです。

そして、その燃料の流量を調節するニードルバルブがキャブレターに付いています。

キャブレターの役割を知っていますか?

燃料を気化させ、理想的な比で空気と気化燃料を混合させることです。

2cエンジンでは、圧縮行程が始まると、燃焼室が圧縮されていくにつれ

ピストンは移動していき、それまでピストンのあった空間が負圧になります。

つまりクランクケースの内部は、圧縮が始まると、逆に負圧になっていき、

その負圧でキャブレターから空気を吸い込むようになっています。

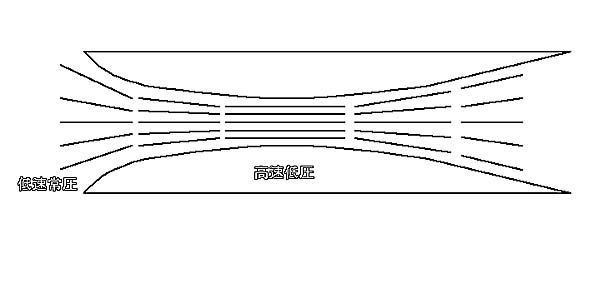

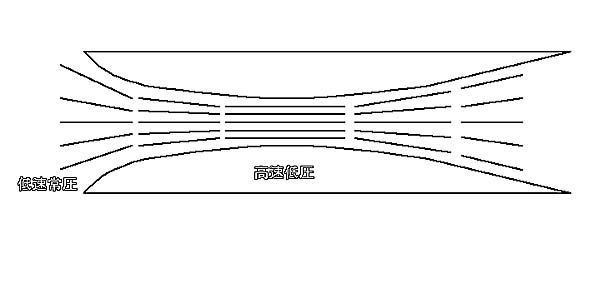

キャブレターの空気の入り口から奥に向かって、わずかにその直径が

絞ってあります。

これは、径を絞ることにより、空気の流速を入り口よりも速めるためです。

ベンチュリー効果、あるいはベルヌーイの定理とも言われていますが、

流速が早くなると、その部分の圧力は周囲よりも低くなるのです。

(ベンチュリー効果、ベルヌーイの定理は、今の段階で言葉だけでも結構ですから

覚えておいてください。飛行機が空を飛ぶ原理を理解するのに非常に重要です)

キャブレターのベンチュリー部に、スプレーバーというパイプが

突き出ており、その中を燃料が通っているのですが、

圧力が低くなるところに突き出ているので、その負圧で、タンクから

燃料を吸い出すことができるのです。

そして、その燃料の流量を調節するニードルバルブがキャブレターに付いています。

さあ、ここでまた脇道にそれます。

グロー燃料でも、ガソリンでも、それだけでは燃焼しません。

そう、燃焼するには酸素が必要なのです。

つまり、空気ですね。

また、燃焼効率を上げるためには、その時に燃やそうとした燃料に

適正な量の酸素を含んだ空気を送り込んでやる必要があります。

燃焼室の大きさは決まっているので、空気が多すぎれば、燃料が少なく、

燃料が多すぎれば、空気が少なくなってしまい、具合が悪いのです。

燃焼に適正な空気と燃料の比を、”理論空燃比” といいます。

それよりも燃料が多ければ、燃料は燃え残り、燃料が少なければパワーが出ず、

限度を超えればエンジンは止まってしまいます。

また、プラグのところで説明したとおり、プラグは燃焼の余熱で赤熱を

保っているので、燃え残りの燃料が多すぎれば、プラグは冷えすぎて、

これまたエンジンは止まってしまいます。

そこで、ちょうどいい燃料流量を調節するための簡単な装置が

ニードルバルブなのです。

ニードルバルブは、絞めていくと燃料流量は少なくなり、

ゆるめていくと、燃料流量は増えます。

ここでは、

”ニードルバルブは、燃料流量調節、スロットルレバーは、空気流量を

可変する事によって、エンジン回転数を制御する物”

ということを覚えてください。

後のエンジン調整編で、この2つは出てきます。

さあ、お待ちかね、やっと本題の飛行機の話にはいれそうですね。