「コンセプト思考術」講座

2日コース

初日

:基礎テクニックを会得する

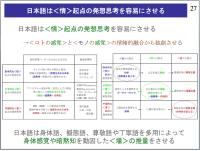

ポイントとなるのは、

<送り手側のモノ提供の論理>から

<受け手のコト実現の論理>への転換が、

話し言葉の4概念要素の組み立て方の転換であることを、

商品、商売(サービス)、店舗(インターフェース)の各レイヤーで具体的に理解する数ページです。

品種から品態へ、

業種から業態へ、

店種から店態への転換を、

周知の象徴的な事例によって、実感をもって理解することができます。

これを踏まえると、

レッドオーシャン市場への競合横並びの対応と

ブルーオーシャン戦略による脱競合の対応の違い、

ある業界で競合横並びの事業体と、

業界の雄として抜きん出る存在であるカテゴリー・キラーの違い、

その根本を明快に理解できます。

これにより、受講者はふだんの現業業務で何をいかに捉えて考えることが、企業家としての戦略思考なのかについて、本質的な認識を持ちます。

↓ポイントとなるページを以下に掲載

クリックすると拡大します

二日目

:関心ある課題でテクニックを活用する

ポイントとなるは、

何に対して、いかなる関心をもつか?

が、つねにパラダイム転換発想の主題であるということです。

たとえば、

白物家電であれば、生活者のライフスタイルという<コト>のニーズと折り合うことが必要であり、時には新しいニーズを掘り起こすことが課題とされる。それはそれで大変なことですが、突き放して言えば、それで済みました。

しかし今や情報家電は、対応すべきは同じ<コト>のニーズでも、生活者同士の新たな関係性や社会全体の新たなコミュニケーションの有り方を発想しなくてはなりません。それが具現化できるのであれば、手段は必ずしも最新技術や最高性能でなくてもいい。iPodのキーデバイスが日本メーカー製であることなどはその象徴的事例です。

つまり、

時代を主導する「物語」が常に変わっていく

そして「物語づくり」の方法も変わっていく

ということです。

そして、マーケティングの文脈は、これを先取りする形で対応していかねならない。

ただ、この時、マーケターはじめ多くのビジネスパーソンが大きな誤解をしがちです。

それは、知識偏重社会と専門分野の細分化ゆえの弊害なのですが、最新の専門知識が最良の手段となると決めつけがちであることです。

冷静に考えれば当たり前のことですが、それが最良の手段かどうかは、大雑把な文脈のパターンとしてどのような手段が過去から現在までにあったかを確認し、また今後の可能性としてもあるかも推量していて、その上で判断しなければ分かりません。

そうしないと、自分の知っている文脈のパターンだけで、最良の手段と決めつけているに過ぎないからです。

ところが、自分の専門知識に埋没して、それで問題のすべてが解決できると決めつけたり、あるいは自分の専門知識が役立つ事柄だけに対応しようとする。コラボレーション、恊働ということが声高に言われるようになるほど、いかなる目的のためにどのような恊働をすべきかを発想しようとしない、あるいはできない専門家が多くなっています。

別の角度から言えば、手段についての知識豊富な専門家は腐るほどいるが、新しい目的という新たな知識創造の契機をつくる専門家は驚くほど少なくなっているのです。

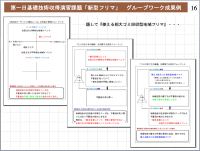

二日目のポイントは、どのようなマーケティングの文脈が世の中にはあり、それらがどのように相互に関係するダイナミズムが展開してきたかを、誰もが知っている常識的な事柄を整理してタンジュン明快に理解してもらいます。

初日と同じように、一つの概念図が鍵になり、それが様々なレベルの多様な事柄に展開する数ページがポイントとなります。

私たちは日本人なので、昭和20年代の「戦後復興期」、「オイルショックまでの高度成長期」、オイルショックからバブル崩壊までの「豊熟消費期」、バブル崩壊以後の「堅実生活期」というステップでマーケティングの文脈の変遷を整理することで、具体的に解説します。

しかしその変遷は、たとえば中国の経済発展過程においても、沿海部では早回しで、内陸部ほど遅れてですが、同じように展開しています。

社会がモノ不足からモノ余りになる過程で、ライフスタイルが画一性から多様性に向かうのは、資本主義の経済発展過程において普遍的だからです。

日本の戦後のマーケティングの文脈の変遷を振り返ってしたタンジュン明快な理解ですが、それは現代世界の振興市場にも当てはまる原理原則なのです。

初日の講義のポイントとなるページ

二日目の講義のポイントとなるページ

HOME

HOME